編者按:

2014年9月3日,是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利69周年紀念日,也是全國人大常委會以立法形式確立中國人民抗日戰爭勝利紀念日后的第一個紀念日。

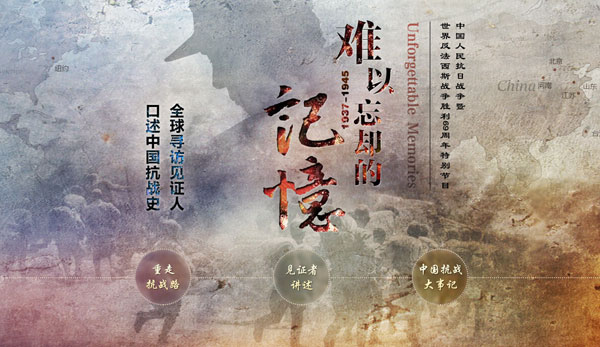

在這場救亡圖存的偉大斗爭中,中華兒女為中華民族的獨立和自由拋頭顱、灑熱血,用一場場血戰將日寇驅逐出中國。為了銘記歷史,緬懷先烈,珍視和平,警示未來,大眾網推出獨家策劃“難以忘卻的記憶——全球尋訪見證人·口述中國抗戰史”。

自2014年7月起,大眾網記者分赴北京、山東、河南、江蘇、臺灣地區,并連線美國紐約、日本東京,尋訪到著名抗戰將領后人、抗戰老兵、抗戰武裝隊伍的后代等10位代表人物,聽他們口述精彩的戰斗故事,并首度披露一些不為人知的抗戰細節。通過這些“難以忘卻的記憶”,弘揚抗戰精神,珍惜美好生活,激勵我們團結一心、自強不息,向著中華民族偉大復興的中國夢奮勇前進。

李敬善老人向大眾網記者講述彈孔墻的來歷,背后就是袁家后巷李家老宅一處彈痕累累的墻壁。大眾網記者攝

李敬善老人侃侃而談,講述彈孔墻的來歷。大眾網記者攝

講述人:李敬善

講述時間:2014年8月2日

講述地點:臺兒莊古城大戰遺址紀念園

臺兒莊,中國首座二戰紀念城市。

1938年春,中日雙方軍隊在此處進行了最激烈的戰斗,中國軍隊取得了舉世聞名的臺兒莊大捷。戰爭勝利的同時,也給這座古城留下了滿目瘡痍。戰斗結束后,臺兒莊古城內幾乎“無墻不飲彈,無土不沃血”。2008年4月8日,臺兒莊大戰勝利70周年,棗莊市委市政府正式宣布重建臺兒莊古城。如今,當年幾乎化為廢墟的臺兒莊古城,已經恢復了戰前絕大部分建筑、街道和水系的原貌,同時,也完整地保留了53處戰爭留下的遺跡。

2014年8月2日清晨,大眾網記者從濟南出發,驅車前往棗莊市臺兒莊古城。袁家后巷李家老宅一處彈痕累累的墻壁,如今已經成為臺兒莊古城大戰遺址紀念園的一處著名景觀。大眾網記者在這里見到了戰時曾在此居住的老宅主人李敬善。

一片樹蔭,兩張藤椅,李敬善老人侃侃而談,向我們講述了這面彈孔墻的來歷:

這場仗發生在1938年春天。

為什么在這打這個墻呢?這不是有個巷口嘛,國民黨的部隊在那一頭堵截著他(日軍),他(日軍)過不去,就從東邊過來了。

怕記者聽不明白,李老一邊說,一邊轉過身去,把東邊巷口的位置指給我們看:

日軍一過來,這邊全部是房屋堵著,他們過不去,直接就奔著這個巷口向南。這里(彈孔墻前方的位置)是一片空地,國民黨的機槍就埋伏在這旁邊。日軍從東邊來,往西過不去,就往南來,這里就成了直角。他們一進巷口,國民黨的機槍就在那邊埋伏等著他們呢。那機槍一響,他們還往哪跑,子彈打到這墻上,這些彈孔就是這么打的。

說到這里,李老興奮地一攤手。順著老人的目光,記者再次望向這面見證了戰斗之激烈的彈孔墻。在臺兒莊古城內遺留的53處戰爭痕跡中,彈孔墻不止李家老宅一處。大戰時作為指揮所辦公室的西小講堂,其南外墻上彈孔最為密集,一塊不到一平米的磚墻上便有100多個彈孔。

臺兒莊戰役打了接近40天,李敬善老人說,他至今還記得臺兒莊大戰結束后看到的情景:

等戰斗結束后,回到這個地方來,那就到處都是殘垣斷壁了。有讓炮火摧毀的,也有日軍后來放火燒的。

我小時候,老宅這片都是黃土地,回來時光看見地上黢黑黢黑的,不知道是什么。平時地干的時候就是黃土,一下雨就又出現了。那時候我不知道是血。其實,那土里都是血。

臺兒莊大戰期間,老百姓全體動員,主動支援抗戰。李敬善老人回憶說,當時一聽說要跟日本人打仗,全村老百姓都集中起來了,大伙兒把家中的麻袋盡數捐給抗日部隊做麻包、修工事;很多人甚至把自家門板都拆下來,捐給部隊加固工事。各家各戶的大人小孩,只要能動的,全部都去幫忙裝土、扛麻袋,干得熱火朝天。 (見習記者 樊思思)