穿越時空的深情

2015年02月04日 16:58來源:大眾網

70多年前,200多名優秀兒女在這里血灑疆場,為國捐軀;40多年后,一對普通的農家父子在這里默默守護,30多年如一日,他們就是肥城市安站鎮東陸房村的兩位普通老人

擦拭陵墓

打掃陵園

清掃陵園

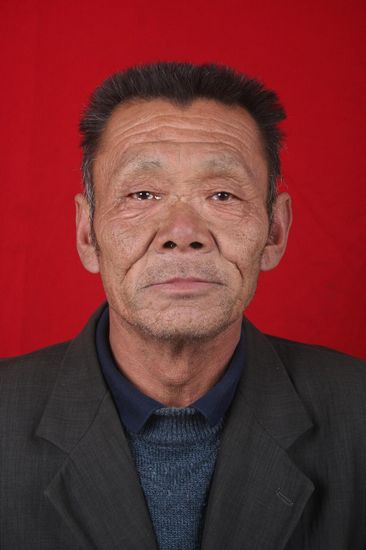

曲來玲

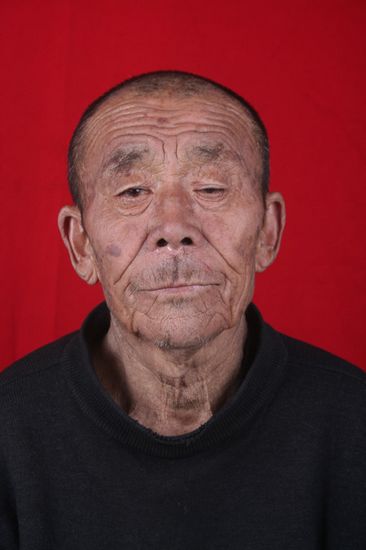

曲明雪

曲明雪,男,出生于1936年12月,79歲,是肥城市安站鎮東陸房村村民。曲來玲,男,60歲,出生于1955年7月,是肥城市陸房烈士陵園護陵員。

70多年前,200多名優秀兒女在這里血灑疆場,為國捐軀;40多年后,一對普通的農家父子在這里默默守護,30多年如一日,他們就是肥城市安站鎮東陸房村的兩位普通老人:曲明雪和曲來玲。他們服務于烈士,用真心守護著烈士,演繹了一個長達三十多年的守望故事,一段穿越時空的深情。

"他們都是英雄,我要守護好他們"

每天清晨,曲明雪老人都會早早地來到這里,仔細清掃著肅穆而又莊嚴的烈士陵園,一干就是二十五。"沒有別的想法,只是覺得自己該干"。這是一句樸實的老實話,也是曲明雪心中的真實的想法。

時光荏苒,無聲無息,歷史的印痕仍然歷歷在目。1939年的齊魯大地,正遭受著日本侵略者鐵蹄的蹂躪。5月10日,八路軍一一五師代師長陳光、政委羅榮桓率部3000多人,與侵華日軍5000多人在東陸房一帶遭遇。經過一天一夜的激戰,八路軍擊斃敵偽軍一千多人,并于傍晚勝利突圍。 抗戰勝利后,當地政府將鳳凰山南麓劃為"陸房戰斗遺址",1971年又在遺址上修建了烈士陵園,將在陸房戰斗中英勇犧牲的178名烈士骨灰供入靈堂,世代頌揚。烈士陵園建成后,由誰來做守護工作,成了當時民政部門的一件大難事。

在曲明雪老人來這里工作之前,有四個人曾經在這里干過一段時間,有五十多歲的,也有三四十歲的,但是最終他們四個都沒干下去,原因有兩個,一個是這里常年沒電沒水,生活不方便;另一個是這里讓人感到孤單寂寞,甚至有的人還感到害怕。

然而當時曲明雪正在陵園里干壯工,給陵園的房子做做維修等工作。他們在干維修的時候,當時的一個陵園的負責人身體不好,他看著曲明雪當時干活比較認真,脾氣也好,便找到他商量商量,讓曲明雪接替了下來。

就這樣,曲明雪放棄了"三畝地一頭牛、老婆孩子熱炕頭"的農家生活,搬進陸房烈士陵園,當上了月收入只有三十七塊五的護陵員,那年他46歲。"當時就想著一定要好好地守護這里,他們都是為國犧牲的英雄,我沒別的想法"。

"為英雄護陵不覺得苦"

當時的陸房烈士陵園房屋簡陋、荒草雜生,10畝大的院落平日里悄無聲息,一片荒涼。茂密的林木把整個大山遮擋的嚴嚴實實。看到這種景象,曲明雪的心中有了一個新的想法--種樹種花,綠化陵園。曲明雪從老家里挖來了樹,種上了花,陵園的面貌煥然一新。

陸房戰斗烈士陵園地處偏遠的山區,遠離村莊,1980年時,這里根本沒有電線接入,每當夜幕降臨,整個陵園便陷入了無邊的黑暗,放眼望去,只有滿山的樹木矗立著,到處陰森森的,令人毛骨悚然。"不害怕,有時候會感到驚恐,但不害怕"。陵園里晚上沒有電,一片漆黑,曲明雪就尋思著點上油燈。沒有油,他就想辦法找油,有時候為了找油,他甚至走著走到道郎。

點著油燈生活的日子,曲明雪一過就是將近十年。1990年,陸房戰斗烈士陵園終于實現通電。然而寂寞冷清的生活卻沒有改變,曲明雪老人就這樣每天生活在深山里,過了一天又一天。"清明節等過節的時候,自己守衛的陵園有上萬人來掃墓,就算平時寂寞,在那些日子,看著烈士的親屬來掃墓,自己的心里也就平衡了"。

沒電,曲明雪老人可以點著油燈過活。然而在這里,還存在著一個更大的問題,沒水。做飯、澆樹、打掃衛生都離不開水,曲明雪老人只能到處去挑水,想起那段沒水的日子,曲明雪老人說那可能是他這么多年的工作中最苦的事情。

針對沒水的問題,數十年來,曲明雪都是到山下挑水,遇上旱年他只能從自己家里的水缸里挑水,下雨下雪的時候,他必須得提前挑好。除了喝的水,還有澆花澆樹的水。

曲明雪老人說他最盼著下雨,下了雨能儲存一些雨水,一來可以解決吃水問題,二是澆灌新栽的小樹。可曲明雪老人又怕下雨,因為下了雨的夜晚,他從來沒有踏實地睡過一個囫圇覺。

曲明雪一開始在陵園住的時候,陵園里的屋子沒有一個是好的。一到下雨的時候,屋子就漏雨,每晚每晚都得起來蓋。每逢雨季,曲明雪就守在紀念堂里,甚至整夜不合眼,看看房子有沒有漏雨的地方,烈士的骨灰盒有沒有被淋濕。漆黑的夜晚,孤寂的身影,任憑風吹雨打,曲明雪老人沒有任何怨言。"為英雄護陵不覺得苦",每年屋漏了,曲明雪都自己修。每隔十來天,他就買一塊好手巾,弄點堿水把骨灰盒擦一擦,生得人家家人來的時候看到臟心里不舒服。

風里來,雨里去。隨著歲月的流逝,留給老人的是額頭上的幾多皺紋和滿頭白發。然而這一切,并沒有改變曲明雪繼續守望陵園的堅定信念。二十五年來曲明雪每天都這樣忙碌著,即便是過年,曲明雪老人也不回家,他說不是他不愿意回家,而是不能回家。這又是為了什么呢?"每到過年的時候,烈士家屬都會來掃墓,我根本沒有時間回家過年",曲明雪這樣解釋著。三十年來,曲明雪老人在山上一共栽了3000多棵松樹和柏樹,砌圍墻1000多米。

"作為兒子,我應該替父親守護好這里"

2005年,由于身體的原因,曲明雪老人退休了。令人沒有想到的是接班人竟是老人的兒子---曲來玲。"父親在這里工作了三四十年,我作為兒子也應該接父親的班,好好守護這里"。曲來玲接班后,每天干著和父親一樣的工作,打掃院子、清理展室、擦拭骨灰盒。曲來玲說,如今父親還經常來監督檢查自己的工作。

每到清明節、國慶節等重大節日的時候,曲明雪老人都會來到陵園給兒子幫忙。"人在家里,心在陵園,守護陵園很重要" 曲明雪回憶著說。

在曲來玲的影響下,妻子也來到陵園做起了義工。平時的工作中,夫妻兩人一塊打掃著陵園,一塊整理者草坪,家人的支持讓曲來玲感到非常幸福。"給了我莫大的支持,是我工作的后盾"。談及妻子,曲來玲非常感激。

風里雨里,寒來暑往。曲明雪老人和兒子守望著高高的紀念碑,陪伴著烈士的英靈從日出到日落,聆聽著日漸粗壯的松柏在霜天雪夜中淺吟低唱……這樣的日子,在他們的守望中,一天天地重復著。"如果可以,我還想讓我的兒子接班",曲來玲對于未來,這樣設想。

古有"一諾千金"的故事,又有"承君一諾,必守終生"的箴言。曲明雪老人和兒子30多年如一日,用自己的大愛和行動詮釋了山東人的誠、信、義,樸素中閃動著高貴的風范,更彰顯了人性和道德的光輝。

初審編輯:

責任編輯:王琳

責任編輯:王琳