山東手機報訂閱方式:

移動用戶發送短信SD到10658000

聯通用戶發送短信SD到106558000678

電信用戶發送短信SD到106597009

大眾網

|

海報新聞

大眾網官方微信

大眾網官方微博

時政公眾號爆三樣

大眾海藍

大眾網論壇

山東手機報

山東手機報訂閱方式:

移動用戶發送短信SD到10658000

聯通用戶發送短信SD到106558000678

電信用戶發送短信SD到106597009

2022

山東省新聞攝影學會

手機查看

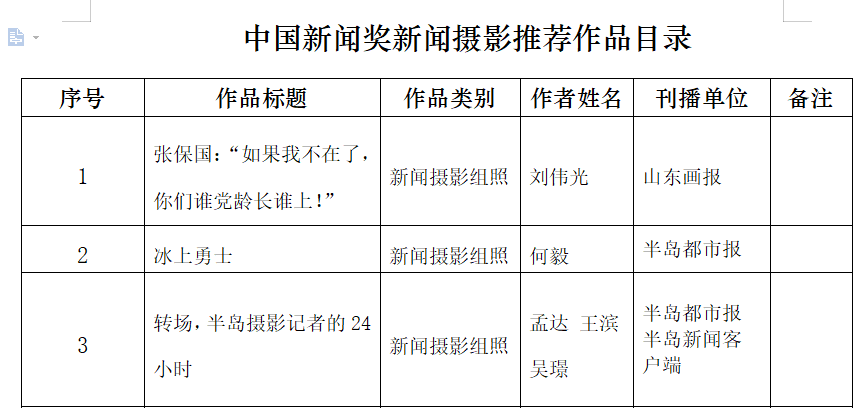

根據《關于開展第三十二屆中國新聞獎新聞攝影作品初評工作的通知》要求,現把向中國記協推薦的中國新聞獎參評作品的有關材料進行網絡公示,公示至6月15日,接受公眾監督。

公眾意見聯系電話:

0531-85196152

附件:參評攝影作品公示

01.張保國:“如果我不在了,你們誰黨齡長誰上!”

由于常年忙于工作,張保國家里甚至沒有一張全家福。趁這次采訪,我們特意為他們拍下這張全家福

由于常年忙于工作,張保國家里甚至沒有一張全家福。趁這次采訪,我們特意為他們拍下這張全家福

作為全國公安系統一級英雄模范,張保國每天要做的一件事,竟然是發一條朋友圈。“你要是有我的微信,你每天早上都會看到我的一條朋友圈。我每天會將看到的好文章摘出來分享一下,這基本成了我每天的‘作業’了。”

每天更新朋友圈,對多數人來說早已習以為常,但是這對張保國來說,卻有著更深的含義:“上合組織青島峰會那段時間,我沒有更新朋友圈,好多人就來問我,保國你還好嗎,是不是出什么事情了。之后,我就堅持每天都發一條,這樣大家就知道我是平安的。”

即使下班回家,張保國也是電話不斷,還要處理一些工作上的問題

即使下班回家,張保國也是電話不斷,還要處理一些工作上的問題

公安特警承擔著反恐處突任務,時刻面臨著危險的考驗。而排爆警察更是與死神共舞,往往生死就在電光火石的一瞬間。被稱為“生死線上的排爆專家”的張保國,感慨地說:“全國公安系統活著的英雄模范不多,我很慶幸,我還活著。”

常年忙于工作,讓張保國愧對家庭。他的家里甚至沒有一張全家福,女兒年幼時見爸爸的次數少之又少。采訪結束時,我特意為他們拍了一張全家福。

張保國正在教授學員排爆遙控車的操作知識。這些年來,他銷毀廢舊雷管30余萬枚,出色完成1200多次重大活動的防爆安檢,還帶出了一支業務精良的防爆隊伍。

張保國正在教授學員排爆遙控車的操作知識。這些年來,他銷毀廢舊雷管30余萬枚,出色完成1200多次重大活動的防爆安檢,還帶出了一支業務精良的防爆隊伍。

共產黨員就不能怕吃苦

張保國從軍從警37年,一直與危險爆炸物打交道。從事排爆工作的22年來,他共完成100多次排爆任務和數百次排除、銷毀廢舊炮彈炸彈任務。

許多人對電影《拆彈專家》中那緊張刺激的時刻記憶深刻。當見到濟南市公安局特警支隊副支隊長張保國時,我們才了解到,現實生活中拆彈專家的工作,遠比影視作品中緊張,危險系數更是實打實地高許多。現實中的不法分子在制作炸彈時不會安裝諸如影視作品中的紅線與藍線,更不會有看得見的計時器。

當談到這些時,張保國說:“面對當時的艱苦條件,心里可以說是五味雜陳,但又一想,我是一名軍人,是一名共產黨員,怎么能怕吃苦。”

艱苦的條件沒有使張保國失去斗志,反而激起他研究廢舊彈藥銷毀方法的熱情。就這樣,年輕的張保國在那里收獲了四項全軍科學技術進步成果獎、兩項三等獎、兩項四等獎,一度成為當時單位最年輕的工程師。

張保國的手機里一直存著突遇意外時被燒毀衣服的照片

張保國的手機里一直存著突遇意外時被燒毀衣服的照片

無懼“死神”挑戰

20 世紀90年代,濟南市公安局還沒有專業的排爆民警。戰爭年代遺留下來并埋藏在地下幾十年的廢舊炸彈亟需處理,排爆民警成了“香餑餑”。濟南市公 安局注意到了張保國,多次向他發出邀請。面對這種邀請,張保國猶豫了。猶豫的原因不是即將面臨的危險,而是十幾年的軍旅生涯讓他舍不得那身軍裝。但考慮到能以排爆護佑老百姓生命,張保國決定轉業到地方。1999 年9月,張保國成為了濟南市公安局唯一一名專業排爆民警。

因植皮手術需要,張保國腰部留下了深深的疤痕。

因植皮手術需要,張保國腰部留下了深深的疤痕。

當我們走進他們的排爆演練展覽室,一張張排爆的現場圖片映入眼簾。這些照片,讓我們深深感慨:他們才是和平年代里離“死神”最近的人!張保國說:“每一次排爆都是一次生死抉擇。有一次排爆完成時離炸彈爆炸只剩不到三分鐘,簡直就是萬幸。為了人民群眾的安全,接受‘死神’的挑戰,我們在所不惜。”

演練時,張保國為隊員穿戴防爆服。

演練時,張保國為隊員穿戴防爆服。

2002年排爆隊成立的時候,張保國定下了一個規矩:“我是隊長,我黨齡最長,我就是第一排爆手,有危險我先上。如果我不在了,你們誰的黨齡長誰上!”他是這么說的,也是這么做的。2005年3月2日,在一次集中銷毀廢舊炮彈的作業中,為了保護同事的安全,張保國被老舊發煙罐的突然泄漏起火燒成了重傷,全身有8%的面積燒傷,臉部二度燒傷,雙手深二度燒傷,落下七級傷殘。在半年多時間里,他經歷兩個月的住院治療,兩次痛不欲生的植皮手術,還有兩個月的康復治療。因為植皮,他的腰部留下兩道5厘米寬、50厘米長的刀疤。出院后,張保國又返回了排爆工作崗位,一直工作到現在。

張保國的妻子回想起那段無比煎熬的時光,仍然眼泛淚光:“之前只是知道,排爆工作不出事則已,出事就是大事。事故沒發生時總感覺危險離他很遙遠,真的發生時卻又來得那么兇猛和突然……經歷生死離別,人會對生活愈加珍惜,不會有過多的奢求,只要平平安安,就比啥都好。”

張保國的雙手都有明顯的燒傷痕跡,敬禮時右手小拇指只能彎曲,無法伸直。然而,就是這樣的敬禮,被人稱為是“最美敬禮”。

張保國的雙手都有明顯的燒傷痕跡,敬禮時右手小拇指只能彎曲,無法伸直。然而,就是這樣的敬禮,被人稱為是“最美敬禮”。

樂于傳道授業

父輩的言傳身教總是潛移默化地影響下一代。張保國女兒張汝佳,在2019年以優異成績考入中國公安大學,成為一名預備警官。盡管張保國陪女兒的時間很少,但父親的榜樣力量無疑是巨大的。女承父志也成了他最自豪的事情。

56 歲的張保國說:“職業可以退休,但是黨性不會減退,我一直在培養排爆隊員,苦心鉆研各種技術。傳道授業已成為我退休前的工作重點,我爭取早日培養出更多合格的排爆能手。”

工作37年來,張保國排除、銷毀了4000多發炮彈炸彈、30多萬枚雷管和50余萬米導火索。正是靠著對黨的一片忠心、為民的一腔熱血、工作的勤懇努力,張保國一次次用初心書寫著使命與擔當。

傷痕是最耀眼的“勛章”

傷痕是最耀眼的“勛章”

2018年,張保國被授予“全國公安系統一級英雄模范”榮譽稱號。在授獎儀式上,張保國舉起那因傷無法伸直的右手,向在場所有人敬禮。那一刻,無數人淚目——那一道道無法抹平的傷痕是最耀眼的“勛章”,那“標準”的敬禮是世上最美的敬禮。

(作者 劉偉光 編輯 公曉慧 刊播單位 山東畫報)

02.冰上勇士

2021年6月7日,殘運會冰球比賽在青島舉行,山東隊對陣黑龍江隊,場上比拼激烈。

2021年7月10日,山東青島一體育中心冰場內,中國殘奧冰球集訓隊的隊員們在場上積極訓練,場外擺著他們的出行工具——輪椅。訓練期間,他們在教練大聲呼喊下完成射門、撲救、戰術安排等項目。殘疾人冰球的正規名稱是“冰橇冰球”,隊員依靠的工具是冰橇車,在車上保持平衡,行動靈活自如是最基礎的要求。冰橇車底部靠很薄的冰刀支撐,前進則完全依靠隊員利用帶齒牙的冰球桿支撐獲得動力。所以,殘疾人冰球要求運動員有很好的上肢力量以及平衡能力。

2018年5月16日,冬殘奧冰球隊員在訓練中,義肢擺在一旁。

2019年8月15日,隊員們在健身房內訓練體能,他們將代表中國參加2022年冬殘奧會冰球比賽。

這些隊員們是從各個省隊選拔出來的精英人才,日常在青島集訓,聘請俄羅斯籍主教練尼古拉帶隊。隊員大部分都是下肢殘疾,以前練過田徑、自行車、跆拳道等體育競技項目,加入冰球隊后,起初對這個項目比較陌生,但是很快就熱愛上這項具有挑戰性的運動。他們每天要在冰上呆好幾個小時,坐在特制的冰橇上,通過手中的冰球桿劃動著冰橇移動位置,看到冰球來了,又要揮動球桿擊球,然后再尋找下一個位置,整套動作一氣呵成。

2021年7月10日,冬殘奧會國家冰球隊員們在場上積極訓練,場外擺著他們的出行工具輪椅。

2021年7月10日,冬殘奧會國家冰球隊員們在場上積極訓練,場外擺著他們的出行工具輪椅。

2021年6月7日,殘運會冰球決賽,山東隊胡光劍替換下場后,用冰水澆臉降溫。

2021年6月7日,山東隊邱殿棚比賽中胳膊被撞脫臼,下場進行緊急治療。

冰球隊員已經集合在一起五年時間,為了備戰2022年北京冬殘奧會的冰球項目,力爭為祖國取得榮譽。受新冠疫情影響,隊員們訓練進行了封閉管理,與家屬碰面都是通過網絡視頻。2021年6月份,青島承辦了全國第十一屆殘疾人運動會冰球比賽,隊員們也回到各自的隊伍,代表各省參加殘運會。他們每天經歷兩個季節,一個酷暑、一個寒冬,這種感覺真不一樣。尤其是隊員們在外面時還是大汗淋漓,進入冰場以后直接到了寒冬,但是練一會兒就全身冒汗,要不停喝水來補充水分。對于隊員們來說,比賽起到了以賽代練的目的,國家隊主教練尼古拉也在現場觀賽,考察隊員們在場上的表現。

2021年6月7日,殘運會冰球決賽山東隊奪冠,賽后隊員們圍成圈慶祝勝利。

2020年10月30日,封閉訓練中的冰球隊員胡光劍與孩子視頻。受疫情影響,孩子出生后一直沒能與其見面。

每一天,隊員們在冰場上來回馳騁,經歷著一次次激烈的對抗,不斷地摔倒在冰面上,又反復地爬起來,不斷地去完成一個個高難度的動作。他們頑強拼搏,展現著自己的體育精神、體育夢想,和為國家爭取榮譽的渴望。從最初的冰場小白到成為如今屢獲冠軍的強隊,每一點成績都與他們日常辛勤的汗水和拼搏分不開。從他們的故事中,人們可以感受到國家對殘疾人體育的重視和投入。在此祝愿這些健兒們在2022年北京冬殘奧會中,發揮出自己的實力,創出佳績,為祖國爭光添彩!

(作者 何毅 編輯 宋總業 李偉志 袁蒙 刊播單位 半島都市報)

03.轉場,半島攝影記者的24小時

青島膠東國際機場

青島膠東國際機場

從8月12日零時起,青島膠東國際機場正式運營,青島流亭國際機場同步關閉。從流亭到膠東,半島攝影記者在24小時的工作時間里,以見證者和記錄者的身份,參與到了這場歷史性的“一夜轉場”之中。

8月11日下午3時許,一些已經結束工作的工作人員在流亭機場合影留念。

8月11日下午3時許,一些已經結束工作的工作人員在流亭機場合影留念。

為了做好本次青島膠東國際機場轉場報道,半島攝影記者于8月11日午后就提前到達了流亭機場。在東航辦公樓里,“距2021年8月12日青島膠東國際機場投運倒計時01天”的提示牌醒目地擺放在大廳,這讓記者切身實地地感受到了轉場工作已近在眼前。

下午3點,記者終于進入了流亭機場航站樓進行拍攝,此前突然到來的瓢潑大雨讓并沒有準備雨具的記者們焦急等待了一個多小時。來到航站樓大廳,記者注意到當日下午這里的旅客并不算多,但一切井然有序。一些游客舉著“再見流亭,你好膠東”的牌子拍照留念,一些結束了任務的工作人員也在曾經奮斗過的崗位上留下了最后的回憶。

8月11日下午,一些攝影人在機場外拍攝各個航空公司的飛機最后一天從流亭機場起降。

8月11日下午4點,為了記錄東航航班在流亭機場的最后起降,記者在結束了航站樓內容的拍攝后,馬不停蹄地來到機場西側一處建筑樓頂,在17時06分拍攝下MU5530航班順利降落在機場,以及MU6407航班在18時18分從機場起飛騰空。至此,記者記錄下了東航圓滿完成其在流亭機場的全部運輸保障任務。與此同時,記者也記錄下了多個航空公司航班在這里的“最后一飛”。

8月11日晚8時40分,流亭機場航站樓大廳里,工作人員與市民告別。

8月11日晚8時40分,流亭機場航站樓大廳里,工作人員與市民告別。

8月11日晚8點,攝影記者兵分兩路,一路拍攝了關燈前的流亭機場夜景照片。同時另一路記者在此后的時間段拍攝了機場停運前最后一班飛機的到達,記錄下了乘坐由上海飛往青島的SC4674次航班的旅客們走出機場的瞬間。

當最后一批旅客順利抵離后,流亭機場的一些工作人員在航站樓大廳里為前來和老機場道別的市民門奉獻了他們精心準備的演出。一曲《明天會更好》讓航站樓內回蕩著動人的歌聲,市民們紛紛掏出手機記錄下眼前難忘的一刻。

8月12日1時許,流亭機場燈光漸漸關閉。

8月12日1時許,流亭機場燈光漸漸關閉。

晚9點半,機場工作人員開始不再允許市民隨意進入航站樓大廳。此時,許多市民駐足在航站樓外的區域久久不愿離去。一直到晚上11點半,仍有一些市民守在流亭機場周圍拍照留念,希望能夠看著老機場的燈光一點點熄滅。

8月12日零時,多家航空公司的飛機開始從流亭機場調離。記者在停機坪上記錄下了一架架飛機奔赴他們在膠東機場的新家。此時,身處機場外的另一位記者則記錄下流亭機場夜幕下最后的華彩。

8月12日1時30分開始,流亭機場的燈光漸次熄滅。在記者的眼中,機場景觀燈、“青島”地名字樣、室內燈光等慢慢熄滅,服役39年的機場終于進入夢鄉。此時,凌晨的機場內外一片寂靜,攝影記者有幸成為了少數親眼見證她漸漸入眠的人。

8月12日早上7時許,一些游客膠東機場里合影留念。

8月12日早上7時許,一些游客膠東機場里合影留念。

為了保證報紙出版時效,攝影記者第一時間迅速向報社后方發回了圖文稿件。對于記者來說,機場轉場報道工作的第一場考驗結束了。為了保障第二天的報道工作,攝影記者們的拍攝“陣地”也進行了“轉場”,在凌晨兩點多即赴往膠東機場,進行了短暫的休息后,又開始為新一天的工作做起了準備。

8月12日9時15分,山航SC4651航班起飛,成為膠東機場首個出發航班 。

8月12日9時15分,山航SC4651航班起飛,成為膠東機場首個出發航班 。

8月12日一大早,攝影記者再次分兵多路,一路在7點前集合前往停機坪準備拍攝膠東機場首航及首架抵達飛機;一路前往空管塔臺從高處以另一種形式的機位進行俯拍。與此同時,第三路攝影記者趕赴地鐵,記錄下市民和乘客們乘坐地鐵來到新機場的場面。

上午九時許,記者拍攝了SC4651航班展翅騰空,這是從膠東機場出發的首個航班。與此同時,也拍攝了MU5671航班的平穩降落,這也是首架在膠東機場抵達的航班。

8月12日9時38分,首架抵達膠東機場的東航MU5671航班接受隆重的“過水門”禮。

8月12日9時38分,首架抵達膠東機場的東航MU5671航班接受隆重的“過水門”禮。

在多個重要拍攝任務結束之后,三位攝影記者又各自在機場航站樓等區域拍攝下各種乘客和市民體驗新機場的內容。

8月12日下午一點,攝影記者結束全部機場報道任務駕車返回青島。在24小時的時間里,記者有幸見證了從流亭機場到膠東機場的此次歷史性轉場,也記錄了青島城市歷史發展的又一重要里程碑。

(作者 孟達 王濱 編輯 袁蒙 孟達 吳璟 刊播單位 半島都市報)

責任編輯:楊振勇

<blockquote id="lnez7"></blockquote>