40萬小學生招8個 京劇班濟南咋“五萬選一”?

“2011年京劇班招生40人,濟南的學生有8個,正好是4個男生4個女生!”該校2011年京劇班班主任王平對記者說,其實今年能在濟南招到8個人,就算是這幾年招的不錯的一年,去年來上學的濟南孩子只有5個。

“在濟南找到條件好、愿意來的孩子挺難的,首先父母這一關就不好過!”山東省電影學校戲曲教研室李主任說,在濟南小學看上的學習不錯、底子又好的苗子,其父母家人除了是戲曲世家或者特別喜歡京劇的,大多數還是希望將來讓孩子上普通大學。

“媽媽喜歡京劇,中央11套戲曲節目天天看,慢慢地我也喜歡上了京劇!”朱釩萌對記者說,正是因為喜歡京劇,再加上自己有跳舞的底子,所以練起京劇的基本功來“沒覺得很苦”。

“我們看上的濟南孩子父母不讓來,有一些想來混著學習的孩子我們還看不上!”山東省電影學校分管招生的副校長邢學軍說,京劇等戲曲專業屬于早期教育專業,有特殊的人才成長規律,必須從小培養,而十一二歲是最好的年紀。為了給劇團培養素質過硬的演員隊伍,學校特別希望在濟南招到優質生源,可是學習成績好、綜合素質較高、藝術底子不錯的孩子一般難以下決心上藝校學戲。學習墊底的、素質較差的學校還不想要。

2011級新生練習基本功 表情痛苦

2011級新生在練習基本功 壓腿

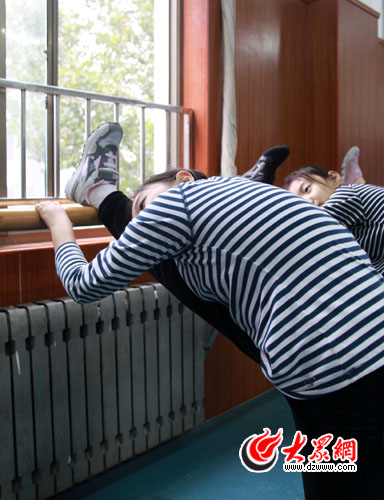

京劇班學生練習后翻

京劇班學生在老師的指導下練功

京劇班學生在練功房練習側翻

京劇班女生在作形體練習

京劇班女生正在進行形體練習

大眾網濟南9月21日訊(記者 尹玉濤 尹海洋)9月份,濟南的中小學校紛紛開學。作為我省唯一的省直戲曲類中專學校,山東省電影學校2011年要招京劇專業學生40人,可面對濟南市的約40萬小學生,記者在新生報到時卻發現,來自濟南的孩子只有8個人。為啥出現這種“五萬里選一”的情況呢?

讀普通大學是首選:

想要的濟南孩子來不了,只好“舍近求遠”去農村招人

9月21日下午,記者來到山東省電影學校的練功房,該校2011級京劇班的學生正在上基訓課,三個剛剛入學的2011級京劇班女生朱釩萌、仉澤宇、楊雨辰正在壓腿,而這三個女生都是來自濟南的。其中,9歲的朱釩萌是育新小學的,12歲的仉澤宇是千佛山小學的,11歲的楊雨辰是歷下實驗小學的,3個人都考上了山東省電影學校2011年的京劇班,而她們的目標都是——“長大了考中國戲曲學院,成為名角!”

“2011年京劇班招生40人,濟南的學生有8個,正好是4個男生4個女生!”該校2011年京劇班班主任王平對記者說,其實今年能在濟南招到8個人,就算是這幾年招的不錯的一年,去年來上學的濟南孩子只有5個。

“在濟南找到條件好、愿意來的孩子挺難的,首先父母這一關就不好過!”山東省電影學校戲曲教研室李主任說,在濟南小學看上的學習不錯、底子又好的苗子,其父母家人除了是戲曲世家或者特別喜歡京劇的,大多數還是希望將來讓孩子上普通大學。

“媽媽喜歡京劇,中央11套戲曲節目天天看,慢慢地我也喜歡上了京劇!”朱釩萌對記者說,正是因為喜歡京劇,再加上自己有跳舞的底子,所以練起京劇的基本功來“沒覺得很苦”。

“我們看上的濟南孩子父母不讓來,有一些想來混著學習的孩子我們還看不上!”山東省電影學校分管招生的副校長邢學軍說,京劇等戲曲專業屬于早期教育專業,有特殊的人才成長規律,必須從小培養,而十一二歲是最好的年紀。為了給劇團培養素質過硬的演員隊伍,學校特別希望在濟南招到優質生源,可是學習成績好、綜合素質較高、藝術底子不錯的孩子一般難以下決心上藝校學戲。學習墊底的、素質較差的學校還不想要。

無奈之下,學校只好“舍近求遠”,到河北、江蘇、黑龍江、吉林等地,山東的菏澤、淄博,以及河南等戲曲氛圍濃郁的農村去招生,因為那里的孩子雖然文化課教育遜于濟南,但他們不怕吃苦,6年的苦練能堅持下來。

學京戲需要吃苦:

六年苦功不一定成“角”,“一夜成名”相比更有吸引力

“除非父母或長輩里有特別癡迷京劇的,小孩子自己也喜歡,而且有靈氣,這才兩廂情愿地讓他學戲!”李主任對記者說。

“不愿意自己的孩子到中專學校學戲,這種現象我們也很理解!”山東省電影學校校長安立元對記者說,戲曲教育有它的特殊規律,采用的是一對一教學模式,培養周期長,投入成本高,成才率不高,許多學校出現招生和辦學的困難。2007年之前,培養山東地方戲人才主要的幾所藝術學校經歷了很大變革,先后被劃轉、合并,甚至撤銷,全省地方戲曲教育和后備人才培養受到了極大削弱。

同時,隨著市場經濟發展和新型文化業態變化,山東省直及地方戲院團與全國各地一樣,都出現人才斷層、演員青黃不接的尷尬局面。到2007年,全省78個戲曲表演團體,幾乎每一個院團的后備人才數量都無法滿足院團發展的需要,地方戲曲遺產面臨失傳的危險。其間,有戲曲演出市場不順暢的客觀原因,地方戲曲后備人才培養滯后也是一個主要因素。為此,山東省電影學校2007年創辦了該校歷史上第一個京劇專業。

“說實話,幾十個十一二歲的孩子到了戲校,經過6年的在校苦練,能成‘角’的是極少數!”安立元坦言,現在各種選秀節目層出不窮,一個年輕人如果會唱歌,就有“一夜成名”、“一曲成名”的機會,這對于當前思想十分活躍、吃苦精神欠缺的孩子們來講,是極具誘惑力的。

而作為一種純專業人才的培養模式,戲校的孩子必須要苦練“童子功”,可是到中專學校苦練六年之后,成材率不高,一個班40個學戲的孩子可能出不了幾個“角”。“與成名很快的選秀節目相比,我們不受社會青睞也是很自然的!”安立元說。

費用也是一個問題:

京劇進校園帶來生源有限,專業培養渴望“免費”扶持

“挺喜歡跟著劇團的老師學一段京劇的,可我的目標還是將來上重點高中,然后考重點大學!”濟南市目前有十幾所“京劇進校園”試點學校,在采訪中,一些在業余時間跟著劇團老師學戲的孩子告訴記者,如果真到戲校學戲,恐怕6年的苦練堅持不下來,而且自己的父母也在考慮6年的兩三萬的費用問題。所以,他們說玩玩可以,但學京劇只是一個業余愛好,并未考慮過以此為就業的方向。

記者在采訪中了解到,雖然有專業演員進校指導,可“京劇進校園”主要是普及京劇為主,而與培養專業演員的要求相去甚遠。

“雖然濟南學戲的孩子很少,但我們的‘出口’還是很通暢的!”安立元校長笑著說,該校通過校團合作,“訂單式”培養戲曲后備人才,分別與省呂劇院、省柳子劇團等專業院團簽訂協議,為專業院團定向培養特殊專業藝術人才,學生畢業后由藝術院團擇優錄取。

雖然現在教學、就業形勢良好,但安立元還是有自己的擔憂:戲曲專業投入太大,比如培養一個學生(12歲到18歲),每個人的培養成本每年近萬元,可學校的學費是是每人4500元/年,其中的差額就需要學校去爭取。目前,該校的辦學經費只有兩塊:一部分是財政補貼,一部分要靠自籌。

“如果中專體制改革后走向市場化,那辦學將面臨極大壓力!”安立元說,自己再不培養,那就沒有地方培養這些戲曲苗子了,考慮到長期發展,他還是希望有更多的政策支持和財政補貼。其中,江浙滬等地學習戲曲學費全免的政策值得借鑒,這肯定會提高報考戲校的積極性,當然這需要的是財政扶持的前提。同樣,由于優惠政策,我省考出去的一些戲曲專業大學生不愿回來,這也影響了師資力量。

戲曲意識仍然淡薄:

臺下都是老頭老太太,京劇何時能抓住年輕人?

“只有了解這個專業的人,才讓自己的孩子報考!”李主任對記者說,家庭的戲曲氛圍很重要,在送孩子來學戲的濟南市民,基本上是劇團演員或者其親戚的孩子,或者是癡迷于此的資深票友。可是,來報名的可能有20個人,最后達到學校招生條件的卻沒有幾個。其間,上海戲校、中戲附中、北京戲校等由于政策優惠,也“搶”去了山東部分生源。

“選上了的不一定來上學,而且吃不了苦就練不出來!”安立元介紹說,今年經過初選,大概會有100個人來學校考試,最后選出40人,但有的好苗子選上了可能不來上學了,另外有的選上的吃不了苦也練不出來。他說,學校選學生是無法“走后門”的,沒有學戲的基本條件是考不進來的。

“文化下鄉還有不少人看戲,但在趵突泉我們的小演員演出時,看戲的全是白頭發的老頭老太太,很多時候是圈內人自娛自樂的狀態!”安立元說,京劇抓不住年輕人,而年輕人的孩子們也抓不住。

對此,省招考院一位招生專家表示,戲曲專業招生的遇冷,是不爭的事實,但其背后的首要原因還在于戲曲藝術面臨的境遇。隨著文藝領域里呈現的多元化發展態勢,戲曲劇種日漸失去統領城鄉文化娛樂的主流地位,影視歌唱等大眾流行文化發展速度非常快。而且,由于對戲曲藝術不夠重視,從小學、中學到大學的課程中,沒有關于戲曲的基本知識。學生沒有走進劇場的機會,青年一代對戲曲文化的意識越來越淡薄。

該專家表示,現在的社會比較浮躁,戲曲行當從來都是一個需要耐得住寂寞的職業,講究的是‘臺下一分鐘,臺下十年功’,但浮躁的社會,還能有幾個人做得到這一點呢?

相關鏈接

僅有115人參加中國戲曲學院京劇系專業考試

今年年初,中國戲曲學院京劇系結束了今年本科生招生的初試,僅有115人參加的京劇系表演專業考試與中央戲劇學院和北京電影學院表演系動輒上千人的報考規模形成了鮮明對比。

報考人數少以及各行當報考人數苦樂不均的狀況并非今年才顯現出來,招生人員稱,對于京劇這樣的專業,他們一直在強調中等教育的重要性,如果中專的招生沒有規模、教學不規范,那么大學層次的生源就很難。現在很多戲曲類中專戲曲專業逐年萎縮,使得更高層次的精英教育成了無米之炊、無本之木。

目前,濟南市培養京劇專業的學校為山東省電影學校、山東藝術學院戲曲學院中專部、濟南藝校等。據山東省電影學校校長安立元介紹,該校將著力建設成為區域性規范化特色中等藝術學校,擴展地方戲后備人才培養領域,拯救地域性戲曲文化形態,把辦學視角投向那些被評為非物質文化遺產的稀有劇種,為這些劇種培養傳承人才。

(大眾網記者 尹玉濤 尹海洋)