把脈城市內澇④:濟南“盤子”地勢易積水

今天,根據氣象預報濟南將迎來一場中雨,這讓住在濟南北部的許多市民再次擔心內澇來襲。濟南為何內澇頻頻,除了城市化和排水不暢的原因,南北剖面呈“盤子”的特殊地勢也是造成內澇的重要因素。山東建筑大學市政與環境工程學院院長張克峰認為,破解內澇不僅要提高道路排水設計標準,而且要轉變防汛觀念,在排水同時還應留水。

編者按:據國家住房和城鄉建設部對全國351個城市進行的專項調研,2008年至2010年,有62%的城市發生過不同程度的內澇,積水深度超過50厘米的占74.6%,積水時間超過半小時的城市占78.9%。濟南城區也存在低洼區域內澇問題,1987年“8.26”和2007年“7.18”的暴雨洪澇災害讓我們記憶猶新。深刻剖析城市內澇成因,探索城市內澇的防治措施,對濟南目前乃至今后很長一個階段的發展建設具有重要意義。

“把脈”城市內澇系列報道(4):

濟南“盤子”地勢易積水 專家建議蓄排結合

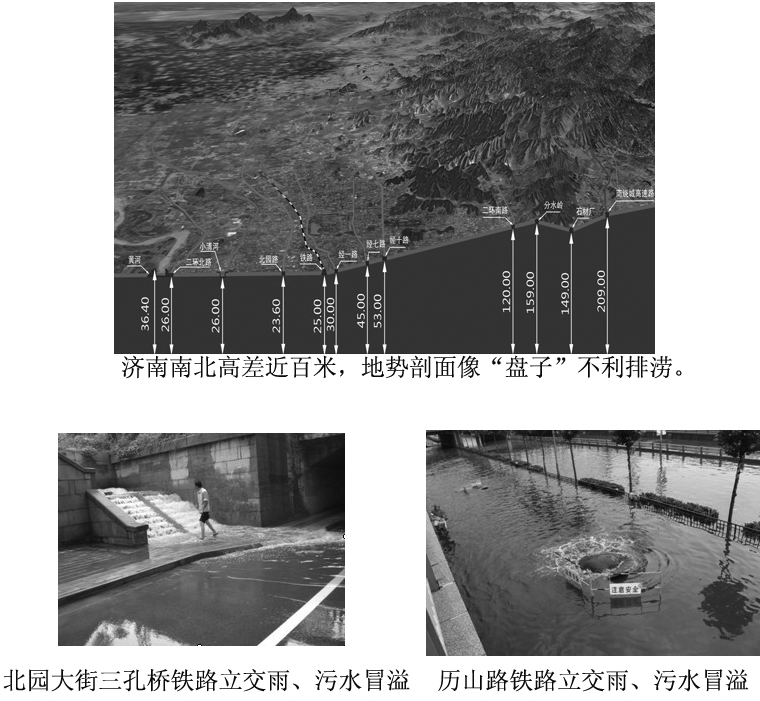

南北剖面像“盤子” 近百米高差不利排澇。

大眾網濟南8月2日訊(記者 王磊)今天,根據氣象預報濟南將迎來一場中雨,這讓住在濟南北部的許多市民再次擔心內澇來襲。濟南為何內澇頻頻,除了城市化和排水不暢的原因,南北剖面呈“盤子”的特殊地勢也是造成內澇的重要因素。山東建筑大學市政與環境工程學院院長張克峰認為,破解內澇不僅要提高道路排水設計標準,而且要轉變防汛觀念,在排水同時還應留水。

南北剖面像“盤子” 近百米高差不利排澇

“濟南南部山丘地勢較高,北端為地上‘懸河’黃河,中部偏北的北園大街、小清河周邊區域地勢低洼,膠濟鐵路東西向橫穿城區中間。”在7月31日的城市內澇成因剖析會上,濟南市市政公用事業局副局長羅衛東說,濟南城區地勢南北走勢,基本上呈現‘盤子’的剖面形狀,低洼區域就容易積水成澇。

羅衛東解釋說,以英雄山路——緯二路——天成路——濟濼路沿線路面高程舉例為例,南沿二環南路處路面高程為120米,“盤子”底部長途汽車站處路面高程為23.6米,“盤子”北沿黃河大壩壩頂高程為36.4米。“盤子”的南半邊從二環南路至北園大街長度10公里,高差約96米,道路平均坡降接近10‰,對排水工程來說坡度非常大。遇到強降雨時,城區南部的降水向北部“盤底”迅速匯集,疏泄不及,且受膠濟鐵路的阻礙,極易形成內澇。

另外,小清河是濟南城區唯一的外排河道,坡降不足萬分之一,濟南市區河段雖已按百年一遇防洪標準實施整治,但由于濟南城區以外的下游河段并未整治拓寬,防洪標準依然偏低,有可能影響濟南市區洪水及時外排,導致濟南低洼區域內澇。

專家建議:提高管網設計標準 排水還應留水

對于如何解決濟南城區易內澇的問題,一些城市排水方面的專家學者提出了自己的建議。山東建筑大學市政與環境工程學院院長張克峰認為,破解內澇不僅要提高道路排水設計標準,而且在排水同時還應留水。他說,雨水本身是一種資源,政府和市民應轉變城市防汛觀念,形成蓄排結合的城市內澇防治體系。

濟南市市政工程設計研究院副院長聶愛華則認為,在地下排水管網系統無法做出根本性改變的客觀情況下,今后規劃、研究和實施必須都到位,才能解決內澇問題。