山東手機(jī)報(bào)訂閱方式:

移動(dòng)用戶發(fā)送短信SD到10658000

聯(lián)通用戶發(fā)送短信SD到106558000678

電信用戶發(fā)送短信SD到106597009

大眾網(wǎng)

|

海報(bào)新聞

大眾網(wǎng)官方微信

大眾網(wǎng)官方微博

時(shí)政公眾號(hào)爆三樣

大眾海藍(lán)

大眾網(wǎng)論壇

山東手機(jī)報(bào)

山東手機(jī)報(bào)訂閱方式:

移動(dòng)用戶發(fā)送短信SD到10658000

聯(lián)通用戶發(fā)送短信SD到106558000678

電信用戶發(fā)送短信SD到106597009

2022

大眾網(wǎng)

林鵬 李洪鵬

手機(jī)查看

編者按:

又一個(gè)新春到來(lái)。人們期待萬(wàn)象更新,在新的征程中奮發(fā)有為。追夢(mèng)者的腳步從未停歇,從城市到鄉(xiāng)村,從沿海到邊疆,千千萬(wàn)萬(wàn)人將汗水灑在大地上。他們見(jiàn)證時(shí)代發(fā)展,暢享中國(guó)機(jī)遇,更是中國(guó)發(fā)展的推動(dòng)者。

最真實(shí)的生活在基層。大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞堅(jiān)持“三貼近”,力行“走轉(zhuǎn)改”,組織編輯記者深入到全國(guó)各地,走進(jìn)不同行業(yè)的“戰(zhàn)場(chǎng)”,走進(jìn)不同家庭的生活,用心聆聽(tīng),用筆記錄,用情講述新時(shí)代的中國(guó)故事。

大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾?林鵬 李洪鵬 臨沂報(bào)道

掛門(mén)箋在張乃蒼手中有了新活力

五色中寄托美好祝福,刀工里展現(xiàn)絕美匠心。郯城掛門(mén)箋,又稱過(guò)門(mén)箋、門(mén)吊子,因春節(jié)張貼于門(mén)楣之上而得名。掛門(mén)箋通過(guò)艷麗的色彩、吉祥的寓意、喜慶的圖案和復(fù)雜的工藝,表現(xiàn)了人民對(duì)傳統(tǒng)春節(jié)和幸福生活的美好期許。因此,掛門(mén)箋與年畫(huà)、春聯(lián)成為許多地方傳統(tǒng)春節(jié)的重要文化標(biāo)志。在郯城縣馬頭鎮(zhèn),有一位六旬老人,懷揣著對(duì)掛門(mén)箋的無(wú)限熱愛(ài),傾注了無(wú)數(shù)心血,一堅(jiān)持就是50年。他,就是郯城掛門(mén)箋第七代傳承人張乃蒼。

春節(jié)前夕,大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾邅?lái)到郯城縣馬頭鎮(zhèn)萬(wàn)高冊(cè)村,走近具有400多年歷史的郯城掛門(mén)箋,對(duì)話省級(jí)非遺傳承人張乃蒼,在時(shí)空交匯中傾聽(tīng)門(mén)箋故事,感受民俗之美。

張乃蒼在制作掛門(mén)箋

據(jù)記載,郯城掛門(mén)箋始于明朝末年的馬頭鎮(zhèn)小馬頭村。清朝乾隆年間,掛門(mén)箋制作技藝傳到盛村和萬(wàn)高冊(cè)村。上世紀(jì)二三十年代,民間藝人對(duì)掛門(mén)箋進(jìn)行了大膽改革,將單色門(mén)箋發(fā)展成以“紅、黃、藍(lán)、綠、紫”等五色彩紙為原料的多色門(mén)箋,大大豐富了掛門(mén)箋的表現(xiàn)形式,顏色鮮艷,內(nèi)容喜慶,廣受歡迎。

郯城掛門(mén)箋最盛之時(shí),以盛村和萬(wàn)高冊(cè)村為中心,帶動(dòng)了周邊幾十個(gè)村的掛門(mén)箋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。寓意吉祥的掛門(mén)箋,鼓了百姓的腰包,真正成為百姓們的“致富箋”。“那時(shí)候,每村都有十戶八戶做掛門(mén)箋的。依靠掛門(mén)箋,我們這里上世紀(jì)80年代就有了萬(wàn)元戶。”聽(tīng)著張乃蒼自豪的話語(yǔ),仿佛當(dāng)時(shí)的盛景依然浮現(xiàn)在眼前。

精雕細(xì)琢出精品

環(huán)境的熏陶,讓張乃蒼從小就掌握了制作掛門(mén)箋的手藝。“金山銀山不如一技在手。”14歲那年,張乃蒼立志要靠掛門(mén)箋過(guò)上好日子。經(jīng)過(guò)不懈努力,生活越過(guò)越好。不曾想,工業(yè)化浪潮沖擊著這群靠手工吃飯的人。從2000年開(kāi)始,工業(yè)化量產(chǎn)逐步蠶食著手工掛門(mén)箋市場(chǎng),致使掛門(mén)箋生存空間越來(lái)越小。許多手藝人索性丟下這門(mén)手藝,另謀出路。“要是都不干了,這門(mén)手藝不就失傳了嗎?”彼時(shí),制作掛門(mén)箋快20年的張乃蒼看著掛門(mén)箋日薄西山,心中升起無(wú)限悲涼,也堅(jiān)定了他的決心:“我敢!把這門(mén)手藝傳承下去!”

張乃蒼深知,傳承一門(mén)手藝,需要在工藝上與時(shí)俱進(jìn)。為此,他在吸取老一輩藝人經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新,運(yùn)用繪、剪、鑿、套、鑲、貼等多種工藝逐色鑲嵌,制成風(fēng)格迥異的套色門(mén)箋,讓郯城掛門(mén)箋在色彩、構(gòu)圖和表現(xiàn)主題上都彰顯出魯南地區(qū)農(nóng)村春節(jié)民俗文化的個(gè)性特色:色彩艷麗,圖案多樣,構(gòu)圖美觀,具有較高的審美情趣和收藏價(jià)值。“將紙放于案桌上、用實(shí)物壓平,用五色紙搭配,然后貼在一起,按照大小切割,設(shè)計(jì)好圖案,感覺(jué)美觀后再用刀刻……”談起制作掛門(mén)箋,張乃蒼滔滔不絕,“要經(jīng)過(guò)十幾道工序,關(guān)鍵在刻的時(shí)候刀不能斜,要豎直下刀。否則容易破壞下面的彩紙。”因?yàn)橹谱鞴に噺?fù)雜,張乃蒼制作掛門(mén)箋的數(shù)量在8副左右。對(duì)于貼掛門(mén)箋的規(guī)矩,張乃蒼也爛熟于心,“郯城馬頭這邊的貼法,是‘紅東綠西黃當(dāng)央(中),小紅藍(lán)的在兩旁。’其他區(qū)域的貼法是‘頭紅二綠三黃頁(yè)四小紅五紫(子)登科’。”

張乃蒼和孫女在欣賞新作品

三年前,為了解決掛門(mén)箋容易掉色的問(wèn)題,張乃蒼果斷放棄了傳統(tǒng)的臘光紙,采用五色宣紙制作掛門(mén)箋,從而保證掛門(mén)箋長(zhǎng)時(shí)間亮麗如新。除了制作工藝的革新,張乃蒼還在主題上守正創(chuàng)新。不僅表達(dá)對(duì)傳統(tǒng)新年的美好祝福,張乃蒼還通過(guò)掛門(mén)箋謳歌新時(shí)代,弘揚(yáng)正氣,贊美新風(fēng)。

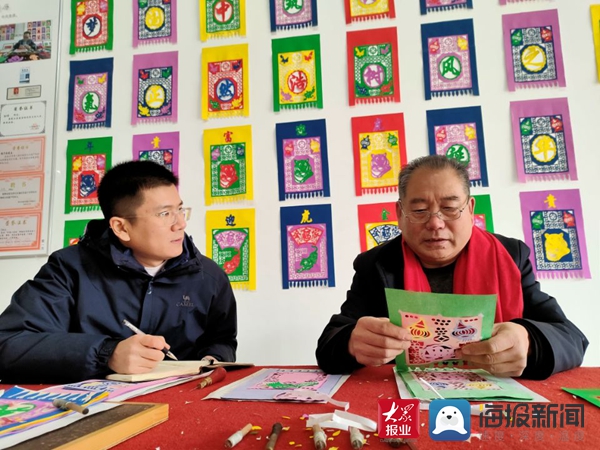

大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾呃詈轾i(左)采訪張乃蒼

如今,郯城掛門(mén)箋在張乃蒼手中正重新煥發(fā)生機(jī)。他的掛門(mén)箋作為訂購(gòu)禮品,被送到了北京、山西、陜西、貴州等地。河南有兩位退休老人,帶著報(bào)紙找到張乃蒼,購(gòu)買(mǎi)掛門(mén)箋。其實(shí),最讓張乃蒼高興的,莫過(guò)于掛門(mén)箋手藝后繼有人。“兒子現(xiàn)在是市級(jí)非遺傳承人,孫子孫女輩也在耳濡目染中學(xué)習(xí),傳承郯城掛門(mén)箋,我有信心!”張乃蒼信誓旦旦地說(shuō)。

<blockquote id="lnez7"></blockquote>