山東手機報訂閱方式:

移動用戶發送短信SD到10658000

聯通用戶發送短信SD到106558000678

電信用戶發送短信SD到106597009

大眾網

|

海報新聞

大眾網官方微信

大眾網官方微博

時政公眾號爆三樣

大眾海藍

大眾網論壇

山東手機報

山東手機報訂閱方式:

移動用戶發送短信SD到10658000

聯通用戶發送短信SD到106558000678

電信用戶發送短信SD到106597009

2021

大眾報業·大眾日報

手機查看

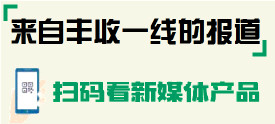

又是一年豐收時。本報記者深入田間地頭,記錄豐收新景象,體驗鄉村新生活,感受鄉村新變化,與廣大讀者共享農民豐收的喜悅。

即墨大米:鹽堿地里稻花香

□ 本報記者 張曉帆 王世翔

“發錢啦!”9月18日早上6點半,在位于青島市即墨區藍村街道的青島青香水稻專業種植合作社門前,排起了長隊,大家在領取一年的土地租金和分紅。

數著厚厚一沓鈔票,藍村街道二里村的村民孫振香樂開了花,“把土地交給合作社管理,啥都不用管,就等中秋和春節兩次分錢。”

青島青香水稻種植專業合作社社長孫巖祥說,合作社與村民簽訂流轉1000余畝土地,村民以股東的身份加入合作社。目前已有216名村民入社,單單年租金收益,就達到40余萬元。

同時,通過建立藍村大米種植示范基地,合作社帶動周邊300多戶村民種植藍村大米。通過“合作社+基地+農戶”的形式,閑置的鹽堿地及分散的水稻種植戶聯合起來,實現了水稻種植的規模化、標準化以及高產高效優質之路。

站在藍村南側的黑土地上,一望無邊的金黃色稻田連成一片,沉甸甸的稻穗壓彎了腰。“今年的水稻,又迎來了大豐收。”孫巖祥告訴記者,今年的早稻畝產1100斤以上,比去年提高近400斤。

談及今年水稻增產的原因,除了今年的天氣風調雨順外,還得益于“捕蟲神器”的使用。

據悉,“捕蟲神器”是由山東省水稻產業體系崗位專家褚棟教授團隊研發,今年也是首次在合作社進行試驗。看似一個個不起眼的塑料桶外觀裝置,這里面卻深藏不少“機關”——桶內安裝了長效害蟲誘芯,減少了大螟、二化螟和稻縱卷葉螟等稻田害蟲的危害,從而保障了水稻的產量。“安裝‘捕蟲神器’后,試驗的50多畝稻田效果很不錯,每畝地安兩個就能基本消除蟲害,每畝增收近兩成。”孫巖祥說。

目前,藍村大米的主要種植基地面積達1200多畝,價格維持在13到15元/斤之間,是普通大米價格的3-5倍。甘甜、清香的品質,使其成為大米中的“貴族”。

大米價格高,卻還供不應求,這是怎么做到的?

由于藍村土質為堿性黑土地,加上日照充足,得以產出口感上乘的大米。合作社還連續3年被袁隆平院士海水稻研發團隊選中作為試驗基地,用來研發新的適合鹽堿地生長的水稻新品種。

“第一年試驗水稻品種10個,根據整個生長期水稻所體現出的抗鹽堿能力及收割后產量多少來選出適合鹽堿地生長的高產品種,用來在國內鹽堿地區推廣。”孫巖祥介紹,因為藍村早有鹽堿地種植水稻的經驗,因此海水稻新品種試驗種植前期的育秧及插秧等技術均進行比較順利,合作中的試驗田水稻品種達到了14個,為青島海水稻新品種試驗作出了貢獻。

嶗山茶:“數字茶園”采好茶

□ 本報記者 賈馨儒 苗楠

每年到了9月中下旬,正是綠茶豐收的好時節。9月19日清晨,記者來到江北地區綠茶的主要產地之一青島,在城陽區惜福鎮街道的東嶗綠茶生態園里,一壟壟鮮綠的茶樹長勢喜人,在茶田里,茶農們四五人一組,手拿竹筐頭戴斗笠正忙碌地采茶。

“秋茶采摘的時候要一芽一葉,老的葉子不能要,才能做出極品茶。”有著30多年種茶經驗的劉加坤師傅給記者作起了示范。看似簡單的采茶要領,上手起來也不是那么容易,一個老練的茶農一小時也只能采一斤鮮葉。

傅山英是生態園的負責人,今年是她種茶的第17個年頭,“今年天氣好,綠茶總產量比去年增加了15%。”

在惜福鎮街道,像這種“小而精”的現代農業園區有7家,主要依托規范化、特色化的景觀環境,開展生態采摘、農產品初級加工、研學、科普觀光等服務。

秋茶的豐收也給傅山英的茶園帶來了新氣象。近年來,生態園利用科技手段建立起青島第一所物聯網茶園,實現茶葉種植到茶葉加工的全程可控、可視化。在茶園采用環境傳感器、衛星地圖的數字化管理模塊等技術,全天候掌握茶園土壤的干濕度、茶樹芽生長情況以及茶樹的病蟲害狀況,通過遠程管護技術,減少人工成本,更加細致地為茶葉提供科學管理,提高了茶葉的質量和產量。同時生態園還注入“農業+旅游”的模式,游客們可以親自走進茶田采摘新鮮茶葉,也可以在體驗館感受傳統炒茶,還可以穿上漢服,學習茶文化。在拉長茶產業鏈的同時,也拉動了周邊茶農們的收益。

除了茶田種植,惜福鎮街道還坐落著許多茶葉加工廠,鵬飛茶業便是其中一家。在這里,新鮮的葉芽除了被制作成綠茶外,還會經不同工藝生產加工成其他種類的干茶。“日曬紅”就是其中一種通過研發開創出來的特色品類。據青島鵬飛茶業有限公司經理蘇春莉介紹,日曬紅茶是以中小葉種茶樹為原料,經過鮮葉采摘、萎凋、揉捻、發酵、日光曬干等工藝,沒有了常規工夫紅茶的高溫烘焙環節,這使得茶葉中保留了更多的活性物質。“今年不管是雨水還是氣候,對茶葉的豐收都非常有益,春茶的產量比去年大約增長了50%,秋茶產量也比去年有很大增收。”蘇春莉笑著說。

今年城陽區將四個鄉村振興示范片區對外推介,吸引國內知名企業共同參與鄉村振興,以“智慧農業”為高地,引領鄉村產業振興。除此之外,還與青島農科院簽訂合作協議,充分發揮青島農業大學等高校資源,為產業園區提供人才、科技支撐,助力園區高質量發展。

蒙陰蜜桃:“保姆”服務結碩果

□ 本報記者 紀 偉 陳輝 馬海燕

9月19日,在蒙陰縣岱崮鎮賈莊村,距離村民高長柱家的桃園還有幾十米遠,就能看到綠葉間透出星星點點的嫣紅。走近再看,樹上綴滿了蜜桃。

高長柱鉆出桃園,身后還拖出一只裝滿蜜桃的白色塑料筐。他把筐子端到田間路上,掃視一眼后,臉上綻開笑容:“都是‘90’往上的,一斤能賣到3塊錢。”高長柱所說的“90”是指蜜桃的直徑達到90毫米,單只蜜桃的重量足有一斤。

“來收桃的多么,現在桃子好不好賣?”記者問。“好果不愁賣。”高長柱介紹,桃園北邊有條省道,收獲季里來收桃的客商絡繹不絕。由于品質上乘,這些年賈莊村的蜜桃從未碰到過滯銷的情況。他這片桃園種的品種是“巨蟠21號”,粗略估算,今年畝產能有近萬斤。刨除侍候果園的成本,每畝凈利潤超過萬元。

賈莊村的桃子為啥好?高長柱說,一是自然環境適宜,村子窩在山包里,冬天能擋住寒風,山上不缺水源,桃樹也渴不著;再就是村里的合作社服務跟得緊,合作社由黨支部領辦,不光協調資金建設農業設施,農閑時還組織專家來村里講課,農忙前也能組織村民集中采購農藥和肥料。

高長柱的果園里有一把手動氣壓式噴壺,往年他都會在背后的水箱裝上農藥,左手按動加壓桿,右手舉著噴桿給果樹打藥防蟲。高長柱指著噴壺說:“但今年沒怎么用上,村里的合作社從外面雇來幾個人,開著植保無人機就把農藥打完了。”

雇來植保無人機的是蒙陰縣富民果品專業合作社理事長王西武。據王西武介紹,從4月初到5月底,桃農要給桃樹打4遍藥,背著手動氣壓式噴壺在枝杈間鉆來鉆去,半小時才能打完一畝果園。雇來的植保無人機隊伍,算上人工和農藥,一畝地收費90元,幾分鐘就能打完。“和村民的老法子比,用無人機花的錢差不多,農藥噴灑卻更均勻,還能省時省力。”王西武說。

沿著穿村而過的省道邊走邊看,兩側停著不少大貨車,一筐筐蜜桃送進車斗,被運往各地。但在王升科的店面前,卻堆放著不少紙箱,幾名村民正將蜜桃從筐中逐個拿出,套上塑料網袋。

“裝塑料筐的桃,走的是客商大批量采購,我這里裝紙箱的桃,走的是電商銷售。”王升科也是合作社理事會的一名成員,平日經營一家快遞收發站。據他介紹,這幾年隨著快遞網點鋪到山村,電商平臺為蜜桃打開了一條新銷路,同樣品質的桃子,在電商平臺的售價每斤要高出5毛錢。“目前村里僅有三家店面為村民提供相關服務,有時忙不過來。”王升科說,合作社正在計劃組建一支電商隊伍,在村里大面積鋪開電商服務,讓村里的桃子賣出好價。

蒙陰縣被譽為“中國蜜桃之都”,蜜桃種植面積達到了65萬畝,為了給桃農提供更專業的服務,蒙陰縣近年來整縣推進黨組織領辦合作社工作,目前已發展黨組織領辦合作社141家,帶動每個村集體平均增收3萬元,入社群眾戶均增收1.2萬元。

黃河口大閘蟹:生態養殖身價增

□ 本報記者 李廣寅 賈瑞君

“以前論斤稱,現在可以論個賣了。”聊起今年黃河口大閘蟹行情,東營市墾利區永安鎮東營市惠澤農業科技有限公司副總經理趙金山樂開了懷。秋風起,蟹腳黃,進入9月,趙金山和同事們就忙得不亦樂乎,下網捕撈、分揀稱重、打包發貨……

惠澤農業處于黃河下游,因為距海較近,土地鹽堿化程度嚴重。遵循黃河流域生態保護和高質量發展理念,當地在保護自然環境的基礎上,發展起了以黃河口大閘蟹養殖、黃河口水稻、蓮藕種植等為主的農業產業。“今年雨水多,溫度也比較適合大閘蟹的生長,整體產量上去了,畝產效益也就提高了。”趙金山說,他們公司今年大閘蟹的養殖面積足有6000畝,整體算下來,今年大閘蟹產業的營收將近4600萬元。

黃河口大閘蟹比江蘇蟹提前十多天上市,標準化養殖基地的大閘蟹品質高、規格大,成為近幾年中秋、國慶期間主打品牌。“高品質的蟹子論只賣,四兩公蟹或者三兩母蟹每只100元,六兩公蟹或者四兩母蟹每只能賣到500元。”東營市黃河口大閘蟹協會會長王新軍介紹,黃河口大閘蟹是東營特有名優水產品,目前現有精養面積9萬畝,年產量5000噸,產值近5億元。

黃河口大閘蟹養殖從上世紀90年代初開始,養殖模式以一家一戶的粗放式養殖為主,養殖的成蟹規格小,經濟效益低,平均畝產60斤左右,畝效益1000元左右。為改變這種境況,近年來,東營市通過重點實施優良苗種培育、標準化養殖、品牌提升、科技支撐等工程,逐漸讓黃河口大閘蟹成為山東甚至全國老百姓餐桌上的“必備菜品”。

作為大閘蟹的主產區,東營市墾利區在推動黃河口大閘蟹養殖模式由“粗放式”向“標準化”轉變方面,通過建設標準化養殖基地,推廣“種草、投螺、稀放、混養”的生態健康養殖模式,引進惠澤、綠城、恒盛等3家龍頭企業,實現了標準化養殖面積達3萬畝。他們還聘請國內權威專家教授作為黃河口大閘蟹產業發展高級顧問,列支專項資金110萬元,引進一線技術管理專家11名,制定了黃河口大閘蟹養殖技術規程和質量標準,推廣生態健康養殖模式,讓成蟹平均規格從不到2兩增加到現在的3.5兩。

大閘蟹傳統的經營方式受資金、技術、人才等因素的制約,主要是以一產的養殖為主,生產銷售初級產品。“由于規模和產量小,沒有定價話語權,養殖效益受市場波動的影響較大。”王新軍介紹,此前,圍繞大閘蟹產業附加值高、資金門檻高的二產加工和三產服務非常薄弱,產業鏈也不完善,這些都成為了大閘蟹產業做大做強的障礙。

為破解這一發展瓶頸,當地政府投資2億元建設了黃河口大閘蟹產業技術研究院,建設綜合體、科研樓、休閑屋、物流園、加工車間、美食餐廳等板塊,致力于打造一個集科研生產、旅游觀光、休閑度假、種植養殖、科普教育、物流配送為一體的產業綜合體。不僅如此,東營市還積極引導村集體成立大閘蟹專業合作社,鼓勵合作社與龍頭企業合作,壯大村集體經濟,目前共發展黃河口大閘蟹專業合作社8家,社員200多戶,輻射帶動了3000多人致富。

在品牌培育上,東營市積極在全國各地先后舉辦多屆大閘蟹美食節、推介會、品鑒會,連續舉辦三屆黃河口大閘蟹開捕節,黃河口大閘蟹品牌影響力明顯提升。經過多年的努力,黃河口大閘蟹不僅獲得了中國農產品地理標志認證,還蟬聯了“中國十大名蟹”,在2020年中國農產品區域公用品牌價值評估中,黃河口大閘蟹品牌價值達26.12億元,黃河口大閘蟹產業成為名副其實的“金山銀山”。

稻菽千重浪,齊魯話豐年。在第四個“中國農民豐收節”到來之際,本報記者深入農戶田間,與農民同吃同住同勞動,共話豐收之喜、感受勞動之美,展現蓬勃的時代氣象和光明的振興圖景。

□本報記者 李麗 陳巨慧 于新悅

濟南市章丘區宋家埠村70后新農人:“十八般武藝”都精通

一棵棵玉米稈直挺向上,2米多高的青紗帳層層疊疊,空氣里飄著即將成熟的玉米特有的味道……濟南市章丘區龍山街道宋家埠村,1300畝的玉米地正在等待一場豐收。

在宋家埠村聯慶農場,宋在林正戴著手套保養維護機器,一件藏藍色T恤、制服褲、黑布鞋,除了布鞋上有一層浮土,干凈得不像莊稼人。“收拾一下機器,過幾天玉米就要收割了。”宋在林,1973年生人,祖祖輩輩務農,如今他成了職業“新農人”,持證上崗。

聯慶農場是村里土地整體流轉以后注冊的,1300畝土地,只聘用了6個人管理,宋在林是其中之一。凡是農場里的機械車輛他全都會擺弄,他還精通農業種植各個環節。

宋在林拉著記者去地里看莊稼。玉米葉面油亮,扒開皮可見顆粒飽滿,玉米稈高度在2米到3米。再過十來天,這里將是一片貨車排長隊的場景。

晚上,宋在林和同事要輪流值守。如今,辦公室里有空調,宋在林直言,進了農場當上“新農人”,比過去自家種地的日子好過多了。

“滿打滿算,一年也就麥收和收棒子的時候最忙了,倆月吧,主要是機械化省時省工省勁兒多了。”村支書宋世勇說。聯慶農場是宋世勇一手策劃的,當初他返鄉,兄弟幾人流轉了村里1300畝土地,辦起了合作社。如今,宋家埠村成了“明星村”,遠自貴州、天津的同行都來學習。

聯慶農場有一臺青儲機,它從地里開過,原來直立的玉米稈直接成為青儲飼料,并排的一輛卡車負責接收。按照一畝地3噸半的產能,1300畝地能收將近4000噸的青儲飼料,一噸收購價500多元。夏收季節小麥的收入也很可觀。全年算下來,一畝地毛收入在3300元左右。流轉土地的農民不用操心耕種收割,每畝土地每年就有800-1200元的租金收入。

倉庫里一套巨大的黃色機械,吸引了記者的目光。這是合作社投資七八十萬元購買的烘干機,過去收麥以后要先晾曬,現在若是夏收季節遭遇連陰天,收獲后的小麥就能夠直接烘干進入倉庫。但宋世勇坦言,這套機械購置七八年了還沒有真正用過一次。這幾年夏收天氣都很好,收割后的小麥水分低于11%,可以直接入庫。

規模化種植也增加了土地利用效率,宋在林說,過去為了劃清農戶之間的地界、保持自己田里的水不外流,家家都堆田壟。農場集約化用地以后,種地不再起壟,種植密度也增加了,至少比分散種植能多利用1/5的土地。

“原來這時候我一般在外地打工,臨到中秋節才請假回村里。”宋在林自從當了“新農人”,一個人一年有6萬元的工資收入,媳婦還在村里開了兩個小店,一年收入也有兩三萬元。

在宋家埠村,不僅能看到成片的莊稼地,水渠里還種著蓮藕荷花。“說一千道一萬,增加農民收入是關鍵。”宋世勇介紹,宋家埠村和鄰村合作,建設了100畝的白蓮藕種植基地,村集體每年預計可增加收入16萬元。另外,為了打造生態觀光新亮點,還將在白蓮藕種植基地栽培矮冠菊花,最大限度地提高勞動生產率和土地產出率。

宋世勇說,村里建設越來越好,可是年輕人都外出打工了,怎么把年輕人吸引回來,是當前需要解決的問題。目前村里建設了四季蔥加工車間和冷庫冷鏈,還打算成立勞務、置業、旅游等合作社,把農村閑置的各類資源資產利用起來,從農業種植到加工生產再到第三產業,讓更多年輕人在家門口就能打工掙錢。“有了年輕人,村里才更有活力啊!”宋世勇滿臉憧憬。

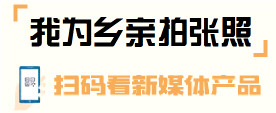

淄博市博山區麻莊村六旬老果農:獼猴桃留住回頭客

9月17日凌晨,淄博市博山區源泉鎮下了一陣小雨。5點鐘,天還未亮,60歲的麻莊村村民孟兆祥就起床摘獼猴桃。為了方便管理,他和老伴兒就住在果園里。

果園一共5畝,緊鄰公路,他們建了一個木頭大拱門,上面寫著“兆祥農場”,以吸引游客前來采摘。

獼猴桃園的架面距離地面近2米,綠油油的葉子下邊掛滿了果實。老孟把布袋背到身上,托起一個獼猴桃,先掂掂重量,然后稍微一擰,一個獼猴桃就摘了下來。

10年的經驗讓老孟動作熟練。7點多鐘,300多斤獼猴桃摘完。

“每天摘多少是有數的,前一天顧客訂了多少,我就摘多少,再多摘幾十斤在路邊賣。”老孟說,他的獼猴桃主要有三種銷售途徑:電商銷售,游客采摘,路邊零售。

天已經亮了起來,并逐漸放晴,大片的獼猴桃園望不到頭。這里,長達十幾里的公路兩側都是獼猴桃采摘園。“你看我們這的獼猴桃,跟別處的不一樣,這桃光溜溜的,沒有粗毛,又酸又甜,汁水還多。”老孟說。

這是當地經過30年不斷培育改良的獼猴桃品種——“博山碧玉”。老孟說,1986年,源泉鎮首次引進獼猴桃苗,就是在麻莊村試種的。

老孟摘獼猴桃的時候,妻子李芳做好了早飯。吃完早飯,老孟把摘下的獼猴桃稱重、分裝,每一個獼猴桃都要套上保護網,然后按照前一天的訂單,10斤一箱裝好。離兆祥農場幾十米就是快遞點,老孟用小推車把一箱箱獼猴桃運到快遞點,然后開始填單發快遞。

因為口感好、味道好,老孟的獼猴桃價格比超市的高出不少,10斤一箱最高賣到80元包郵。“這幾年靠著電商,獼猴桃不愁賣。”老孟說。

“我發的快遞,省內10斤13元。”老孟介紹,這是源泉鎮政府與快遞公司談下來的價格。“好幾家快遞公司在這都有站點,寄東西比外面便宜。”老孟說。今天,他一共發出26箱。

老孟寄快遞的工夫,李芳已經“出攤”。在源泉鎮,每個采摘園門口都有一個小攤,有人奔著博山獼猴桃的名聲特地來買,有人開車路過順手買。為了留住回頭客,老孟在箱子上印上地址和手機號。“很多人買來送給親朋好友的,要是他們吃著好,就會直接聯系我。”聯系顧客,成了老孟的生意經。

老孟說,老顧客都是從微信上訂,省內省外都有,最遠的能到深圳。有新顧客來,老孟從樹上挑一個已經很軟的獼猴桃摘下來遞給他,“這個獼猴桃熟透了,你開個小口,嘬一下,就能把果肉都‘喝’了。”

多年積攢的經驗,讓老孟成了“技術專家”,他還幫別人代管了5畝果園,每畝每年收入5000元。

下午4點多鐘,老孟一天的勞動基本結束了。每年豐收季,鎮政府都根據物候期和天氣統一安排開摘時間,今年是8月29日。20天時間,老孟家的獼猴桃已經摘得差不多了,賣掉今天這些,樹上還剩千余斤。“一到中秋假期,過來采摘的人多,我特意留著這些。”老孟解釋。

老孟估算,今年5畝地一共摘了15000斤左右。“一共收入了多少錢?”記者問。

“我還真不知道!大女兒在青島,二女兒在濟南,她們也幫我賣了不少,錢還沒匯到一起。”

“那約莫能有多少?”

“得有八九萬元。”

加上幫別人管理果園的收入,一年下來,老孟和妻子靠著獼猴桃收入十多萬元。

目前,源泉鎮沿淄河兩岸獼猴桃種植規模達到兩萬畝,今年預計產量4000余萬斤。

博興縣黃家村養蝦大戶:鮮蝦半日“奔走”八百里

9月18日清晨5點,博興縣喬莊鎮黃家村,海大集團連云港海河飼料服務中心亮起了燈。卷簾門拉起,李聯防、徐彩云夫妻倆換上長筒雨靴,騎上載著餌料桶的三輪車,分別奔向村子南北兩頭的蝦池。

“養蝦要定時按量投喂,每天6點、10點、14點、18點各喂一次。今天賣的這池蝦5點半就下網捕撈,得提前把其他幾個池的蝦喂上。忙的時候人可以一頓不吃,蝦不能一頓不喂。”黝黑健碩的李聯防,說起話來總是眉開眼笑。

李聯防承包、流轉的蝦池共有8個,村子南頭的4個、中間的2個都由他投喂。三輪車停在即將要出蝦的路東蝦池旁,李聯防快步走到池北沿,拉起餌料臺,根據進食速度了解蝦的健康狀況。“蝦的體質很好,31頭的蝦,大概能出2500斤左右,昨天下午經紀人介紹的江蘇老板來驗了蝦,價格定在19.8元一斤。二茬蝦在中秋節前幾天價格最好,準備節前再賣一池22頭左右的。國慶節的價格也不錯,再賣一兩池。剩下的留著11月中旬賣,那時候市場上的活蝦很少,價格很可觀。”

村南頭的幾個蝦池快速投喂完,服務中心北側建有溫棚的蝦池,投喂起來就麻煩了些。一塊2平方米的長方形厚泡沫板成了“小船”,載著他把餌料投喂到每一片區域。

回到服務中心,已近5點半,李聯防和徐彩云熱情地招呼著十幾個來幫忙的鄉鄰。

“賣蝦在村里是大事,過去誰家賣蝦都是鄉親們一起下池拉網。現在不用自己下池了,知道誰家賣蝦,大家還是會來看看有啥能幫忙的。”村黨支部書記黃志遠告訴記者,他今天幫忙記賬。

冷藏貨運車來了,捕撈隊來了,一網拉完又一網。7點20分,最后半筐蝦過磅,四網共捕撈鮮蝦2312.1斤。買方和賣方的兩位記賬人核對無誤后,45779.58元賣蝦款很快打到了李聯防的銀行賬戶上。

“這輛車能裝4500多斤,馬上再去收一個池的蝦,剛好裝滿。裝完趕路,中午就能到達400公里外徐州的批發市場。我每年都來這里收蝦,蝦的品質好,賣得不錯。”江蘇徐州來收蝦的孫老板告訴記者。

“走了啊,我今年都沒撈著你的蝦苗,明年給我留著點兒!”王平村的裝卸工老邵跟李聯防道別。

“我也想要呢,也算上我的一份!”蓋家村的捕蝦工老薛也跟著說。

李聯防“嘎嘎”地樂,打著哈哈。

“養蝦成不成功,蝦苗很關鍵。他家的苗可不好‘搶’。”黃志遠跟記者解釋。

位于黃河三角洲腹地的喬莊鎮,幾乎家家戶戶都有蝦池,全鎮1.2萬個蝦池,養殖面積達3.5萬畝,喬莊鎮也被譽為“中國白對蝦生態養殖第一鎮”。黃家村1997年開始養蝦,全村96戶398人,共有蝦池200個,平均每戶管理蝦池2個。2017年,李聯防在村里率先建起了暫養棚,試行二茬分級接續養殖。

“對蝦在18攝氏度以下不能生長,以前,我們北方5月份才可以養殖對蝦,每年只能養一茬。使用二茬分級接續養殖技術后,4月初將淡化的蝦苗移入溫棚進行暫養,5月初將暫養后的幼蝦分池到外塘,經過50天左右就可以上市。經過清池、消毒、進水、肥水后,7月初再投放二茬養殖,正好趕在中秋節、國慶節前后上市。一年一茬變成了一年兩茬,養殖戶收入大幅增加,暫養期間蝦苗的生長速度、體質健康狀況及規格整齊度等性狀都顯現出來了,蝦苗的優劣養殖戶可以直觀判斷,大大降低了養殖的風險。”李聯防說。

早飯時,李聯防的手機鈴聲響了起來。有經紀人聽說他這幾天還有蝦要賣,早早打聽情況。

9月19日下午,記者收到李聯防發來的微信:“蝦賣了,8萬尾蝦苗出了3404.2斤蝦,22頭每斤24元,共81700元,純收入55000元。”

8池二茬蝦賣了2池,李聯防的豐收季才剛剛開始。

<blockquote id="lnez7"></blockquote>