初審編輯:

責(zé)任編輯:楊凱

<blockquote id="lnez7"></blockquote>

大眾網(wǎng)濟(jì)南12月11日訊(記者 樊思思) 中國第一輛重型汽車的制造者、中國最大的重型汽車生產(chǎn)基地、中國擁有最多專利的汽車企業(yè)……提起這一連串“實(shí)力派”頭銜,內(nèi)行人第一時(shí)間想到的肯定是中國重汽。12月11日,“聚焦新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換——第十三屆中國網(wǎng)絡(luò)媒體山東行”采訪團(tuán)來到位于濟(jì)南東部的中國重汽集團(tuán),行走在面積3500平方米的重汽博物館,就如親手觸摸到我國重型汽車制造業(yè)從無到有、從弱到強(qiáng)的輝煌發(fā)展歷程。記者了解到,今年1-10月,中國重汽已實(shí)現(xiàn)銷售收入767.6億元,同比增長37.2%。目前,企業(yè)致力于新動(dòng)能汽車產(chǎn)業(yè)再造發(fā)展工程,隨著中國首款氫燃料碼頭牽引車在這里誕生,中國重汽的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的號(hào)角已經(jīng)吹響。

采訪團(tuán)成員參觀重汽汽車博物館。

“快看,黃河JN150!”11日下午,采訪團(tuán)剛走進(jìn)中國重汽博物館,就有“懂行”的記者激動(dòng)地叫了起來。展現(xiàn)在眼前的是一輛藍(lán)色的重型汽車,巨大的車頭讓人忍不住聯(lián)想起帥氣拉風(fēng)的變形金剛。據(jù)工作人員介紹,“黃河JN150”8噸載重汽車設(shè)計(jì)制造于1960年,是中國第一輛重型汽車,它的誕生徹底結(jié)束了中國不能生產(chǎn)重型汽車的歷史。旁邊的老照片記錄了黃河JN150下線時(shí)的場(chǎng)面,即使隔著半個(gè)多世紀(jì),仍然能感受到當(dāng)時(shí)的激動(dòng)與自豪。

重汽汽車博物館展出的黃河JN150汽車。

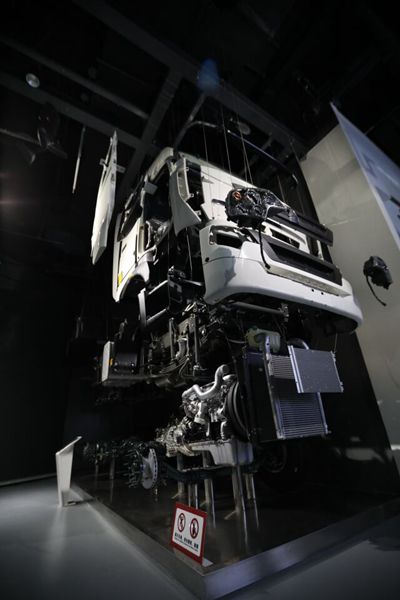

博物館展出的整車拆解HOWO-T7H汽車。

欣賞完了我國重型汽車界的“祖師級(jí)”汽車,一路看下去,重汽的發(fā)展仿佛坐上了高速列車,展示的產(chǎn)品和技術(shù)也越來越先進(jìn)。HOWO、斯太爾、黃河、威濼……一系列成功引進(jìn)和自主研發(fā)的品牌,使重汽成為國內(nèi)卡車行業(yè)驅(qū)動(dòng)形式和功率覆蓋最全的企業(yè)。在HOWO-T7H實(shí)體車拆解展示臺(tái)前,巨大的卡車被拆解成上百個(gè)部分進(jìn)行立體展示,對(duì)重型汽車感興趣的記者們可謂過足了癮,不停地尋找角度拍攝照片和小視頻。轉(zhuǎn)過一個(gè)彎,眼前一輛黃色的汕德卡重型汽車吸引了大家的目光,工作人員告訴記者,這是重汽集團(tuán)目前最先進(jìn)的車型之一,能實(shí)現(xiàn)連續(xù)行駛150萬公里無大修。幾位記者爬進(jìn)高大的駕駛室,連連感嘆“比房車還寬敞舒適”。在發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)展示區(qū),工作人員利用滑動(dòng)透明屏展示了國產(chǎn)化曼技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)的工作原理,這是中國重汽在發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的核心成果,精密的設(shè)計(jì)引來一片贊嘆。

采訪團(tuán)記者在體驗(yàn)?zāi)M駕駛重卡。

能夠成為我國最大的重型汽車生產(chǎn)基地,中國重汽的企業(yè)發(fā)展秘訣始終離不開改革與創(chuàng)新。2001年,中國重汽集團(tuán)改革重組,大力實(shí)施技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略,三年時(shí)間便打開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了自身的“鳳凰涅磐”。2009年,經(jīng)國家批準(zhǔn),國家重型汽車工程技術(shù)研究中心在中國重汽正式揭牌成立,承擔(dān)著我國重型汽車行業(yè)技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用示范、成果推廣和技術(shù)服務(wù)的職能。如今,中國重汽的研發(fā)和生產(chǎn)銷售范圍已經(jīng)涵蓋各種載重汽車、特種汽車、客車、專用車、發(fā)動(dòng)機(jī)及機(jī)組等等,還擁有3條自動(dòng)化車身沖壓線、8條駕駛室焊裝線、12條駕駛室涂裝線以及9條整車裝配線,裝備均達(dá)到國際先進(jìn)水平。目前,重汽產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi),而且出口到世界90多個(gè)國家,連續(xù)11年位居行業(yè)首位。今年1-10月,中國重汽銷售汽車24.9萬輛,實(shí)現(xiàn)銷售收入767.6億元,其中利潤36.1億元,同比增長165.7%,是國內(nèi)商用車行業(yè)中運(yùn)營質(zhì)量和效益水平最好的企業(yè)之一。

隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大與國際市場(chǎng)的拓展,重汽人意識(shí)到,一場(chǎng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的變革已經(jīng)來臨。記者了解到,中國重汽提出“三個(gè)再造”發(fā)展工程戰(zhàn)略構(gòu)想,一是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的升級(jí)再造,二是對(duì)海外產(chǎn)業(yè)布局國際市場(chǎng)的升級(jí)再造,三是瞄準(zhǔn)新動(dòng)能汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行升級(jí)再造。尤其是在新能源汽車研發(fā)方面,中國重汽已經(jīng)邁開了大步子。今年夏天,中國重汽設(shè)計(jì)制造的氫燃料碼頭牽引車在濟(jì)南正式下線,這一能源技術(shù)不僅能實(shí)現(xiàn)可再生資源對(duì)燃油的替代,還能解決機(jī)動(dòng)車帶來的環(huán)境污染問題。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步走向成長期,以中國重汽為代表的傳統(tǒng)車企將更加重視技術(shù)研發(fā),積極研發(fā)符合市場(chǎng)需求、高性能的新能源產(chǎn)品,在實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的同時(shí),引領(lǐng)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)安全、高效發(fā)展。

近年來,高鐵成為不少人春運(yùn)回家的首選交通工具,乘客對(duì)于高鐵盒飯質(zhì)量的期待也逐年提高。在優(yōu)化列車供餐上,公司將天津西站的配餐方式由京津城際列車配送調(diào)整為汽車?yán)洳剡\(yùn)輸。[詳細(xì)]

資料圖:海口市民“小年”購年貨,紅火迎春節(jié)。通常認(rèn)為,“小年”又叫謝灶、祭灶節(jié)、灶王節(jié)等,這與它“祭灶”的節(jié)日習(xí)俗有關(guān)。人們要在“小年”時(shí)祭灶,用糖瓜象征性粘住“灶王”爺?shù)淖欤钏荒苌咸煺f壞話。[詳細(xì)]

孟德龍 攝 每天清晨6點(diǎn)多,鄭州市未來路與隴海路交叉口附近的一家小飯店門口,二三百名環(huán)衛(wèi)工人排隊(duì)免費(fèi)吃早飯。記者采訪獲悉,這家免費(fèi)愛心餐廳2017年11月初開始供應(yīng)免費(fèi)早餐,隨后越來越多的環(huán)衛(wèi)工趕過來吃飯。[詳細(xì)]

據(jù)云南臺(tái)網(wǎng)初步測(cè)定:2018年2月9日22時(shí)58分在西雙版納傣族自治州景洪市大渡崗鄉(xiāng)(北緯22.32度,東經(jīng)100.89度)發(fā)生4.9級(jí)地震,震源深度12公里。 [詳細(xì)]

村中現(xiàn)有棗林1400多畝,超百歲棗樹1000多株,最老的棗樹已經(jīng)1400多歲,36畝古棗園在2014年被聯(lián)合國糧農(nóng)組織認(rèn)定為“全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)”。不過,三面環(huán)山、東臨黃河的地形環(huán)境,讓泥河溝紅棗在過去的千百年中,出一次山要花費(fèi)幾天甚至幾十天的時(shí)間。[詳細(xì)]

【環(huán)球時(shí)報(bào)—環(huán)球網(wǎng)報(bào)道】俄聯(lián)邦核中心兩名工程師在使用超級(jí)計(jì)算機(jī)挖掘比特幣時(shí)被抓獲。據(jù)俄羅斯CNews新聞網(wǎng)9日?qǐng)?bào)道,全俄實(shí)驗(yàn)物理科學(xué)研究所—俄聯(lián)邦核中心的兩名工程師在使用超級(jí)計(jì)算機(jī)試圖挖掘加密貨幣時(shí)被抓獲。[詳細(xì)]