熒光童行-點(diǎn)點(diǎn)熒光讓愛同行

首批向小學(xué)生發(fā)放1萬件愛心熒光衣,各地市相繼展開發(fā)放。

首批向小學(xué)生發(fā)放1萬件愛心熒光衣,各地市相繼展開發(fā)放。

為每個懷揣音樂夢想的年輕人搭起的夢想橋梁。

四年一度的球迷節(jié)日來了,準(zhǔn)備好了嗎?一起狂歡一起high吧!

2014年全國高考于6月7日-8日舉行,山東55萬考生參加高考。

淄博市周村燒餅博物館內(nèi),制餅師傅左手持面劑,右手旋餅,餅轉(zhuǎn)如飛輪,轉(zhuǎn)眼間,乒乓球大小的面團(tuán)變成了薄如蟬翼的餅坯,用手輕輕揭起后迅速往攤滿芝麻的木盤內(nèi)一蘸,隨即反托在右手指背上,直接送入溫度達(dá)240℃高溫的爐膛……延展、著麻、貼餅,動作輕巧靈活,一氣呵成,頃刻間,一張布滿近2000粒芝麻的燒餅新鮮出爐。如今已有上百年歷史的周村燒餅,在2006年成為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。悠久的歷史,精致的做法,使周村燒餅成了淄博美食的典型代表。

來自世界各地的人通過品嘗周村燒餅,嘗出了屬于淄博的味道。(記者 莊曉娟攝

乒乓球大小的面團(tuán),將變成薄如蟬翼的燒餅。(記者 莊曉娟攝

延展最考驗(yàn)制餅師傅的手藝,技藝越純熟,做出的燒餅直徑越小。(記者 莊曉娟攝)

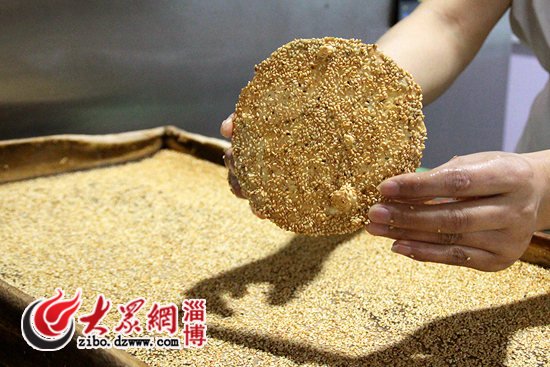

柔軟難成型的餅坯正在進(jìn)行著麻。(記者 莊曉娟攝)

手貼燒餅送入爐膛的技藝,如今已漸漸失傳。(記者 莊曉娟攝)

出爐的燒餅直徑僅有11厘米,上面卻布滿了2000粒芝麻。(記者 莊曉娟攝)

周村燒餅第四代傳承人王春花向記者展示剛剛出爐的燒餅。(記者 莊曉娟攝)

大眾網(wǎng)淄博6月26日訊(記者 莊曉娟 見習(xí)記者 趙致捷)淄博市周村燒餅博物館內(nèi),制餅師傅左手持面劑,右手旋餅,餅轉(zhuǎn)如飛輪,轉(zhuǎn)眼間,乒乓球大小的面團(tuán)變成了薄如蟬翼的餅坯,用手輕輕揭起后迅速往攤滿芝麻的木盤內(nèi)一蘸,隨即反托在右手指背上,直接送入溫度達(dá)240℃高溫的爐膛……延展、著麻、貼餅,動作輕巧靈活,一氣呵成,頃刻間,一張布滿近2000粒芝麻的燒餅新鮮出爐。如今已有上百年歷史的周村燒餅,在2006年成為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。悠久的歷史,精致的做法,使周村燒餅成了淄博美食的典型代表。

一斤面粉出128個燒餅 手掌大的燒餅上有2000粒芝麻

“真正的周村燒餅薄如紙、芝麻香、落地即碎、入口有響。要經(jīng)過配方、延展成型、著麻、貼餅、烘烤等多道工序。”在周村燒餅博物館內(nèi),周村燒餅的第四代傳承人王春花一邊制作燒餅一邊告訴記者。王春花說,周村燒餅之所以有別于一般的燒餅,從初期選料到制作成型,每一道工序都有嚴(yán)格的要求。

談話間,王春花的手指不停轉(zhuǎn)動,一個個布滿金燦芝麻的燒餅很快出爐。王春花說每個和好的面團(tuán)都要不斷揉捏,來增加韌性,燒餅上沾的芝麻經(jīng)過了水澇、去皮、炒熟等多種工序。目前還沒有發(fā)明出可以替代人手工制作周村燒餅的機(jī)器,燒餅的味道和口感完全在于手的功夫上。

然而制作周村燒餅,最難的兩道工藝就是延展和張貼。“延展的技藝越純熟,做出的燒餅直徑越小。”王春花說,目前市面出售的周村燒餅,一斤面粉可制作60個,每個直徑約在13公分左右,燒餅上約有芝麻2000粒。而在2012年,王春花研制的“特供”燒餅面世,一斤面粉可制作128個,每個直徑僅有7公分左右,上面卻依舊能布滿2000粒芝麻。不過,這種“特供”燒餅僅用于私人定制或參賽使用。

為練手藝常年?duì)C傷手臂 脫穎而出終成新一代傳承人

“我是從小看著母親做燒餅長大的,那個時候不夠高,就踩著凳子學(xué)做燒餅。”從小的耳濡目染,使王春花與燒餅結(jié)緣,但擁有今天的高超技藝,她將這些歸功于恩師。1993年,王春花開始跟著周村燒餅第三代傳承人梁文超學(xué)習(xí)制作真正的周村燒餅。

王春花回憶說,張貼這道工序,著實(shí)讓她吃了不少苦。“早期的烘烤爐不像現(xiàn)在這么先進(jìn),爐壁的兩旁沒有遮擋,需要徒手將餅坯放入240℃高溫的爐膛。”初學(xué)的一年時間,她的手臂經(jīng)常出現(xiàn)大面積燙傷,由于需要不間斷地練習(xí),經(jīng)常是舊傷還未痊愈,又再添新傷。

隨著制作手藝漸漸步入正軌,王春花又遭遇了瓶頸期。“張貼不能借助任何輔助工具,餅坯在這個過程中極易變形。”近一年的時間,王春花制作的燒餅不是圓形而是橢圓形,她告訴記者,這期間曾多次想要放棄,但源于對燒餅的熱愛,讓她咬牙堅(jiān)持了下來。

同一時期,與她同樣師承梁文超門下的“弟子”有不少選擇了放棄,而王春花卻堅(jiān)持到了最后,并在50余名弟子中脫穎而出,被老師梁文超選為第四代傳承人。

傳統(tǒng)手藝傳承遇困境 將在沂源建工廠尋求新途徑

“制作燒餅是一件‘費(fèi)力不討好’的工作,經(jīng)常是上班有點(diǎn),下班沒點(diǎn)。”王春花說,車間現(xiàn)有燒餅師傅150人,平均每天,每名師傅需制作2700個燒餅。因?yàn)槿虨槭止ぶ谱鳎溥^程的艱辛可想而知。

作為傳承人,2000年,她開始在省內(nèi)多個城市“物色”傳承人的合適人選。目前,王春花的直系弟子約有100名,再傳弟子200名。王春花說,雖然公司培訓(xùn)期為20天,但一名學(xué)徒要想掌握全套技術(shù),制作出合格的直徑11厘米的燒餅,至少需要3年時間。時間長,過程枯燥,使得愿意學(xué)習(xí)這門手藝的年輕人越來越少。而王春花也不得不降低收徒的標(biāo)準(zhǔn),將原來18—25歲的年齡限制放寬至35歲。

雖然面臨招工難的問題,但王春花依然履行著一名傳承人的責(zé)任。除了在淄博、濟(jì)南等省內(nèi)城市招收可以繼承周春燒餅手藝的年輕人外,最近,她還在淄博沂源進(jìn)行考察,將建一座燒餅制作工廠,招收一批學(xué)徒。

“周村燒餅可以稱得上是‘古代延傳的美食’,完全靠手藝延長它的保質(zhì)期,沒有任何添加劑。”作為傳承人,王春花希望周村燒餅可以作為“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”一直保留下去,多少年以后,制作燒餅的手藝不會失傳,來自世界各地的人通過品嘗周村燒餅,嘗出屬于淄博的味道。

初審編輯:余梁

責(zé)任編輯:孫翔

<blockquote id="lnez7"></blockquote>