習近平在山東考察

認真貫徹十八屆三中全會精神,匯聚全面深化改革的正能量。

認真貫徹十八屆三中全會精神,匯聚全面深化改革的正能量。

省政府領導同志與網友面對面,談民生、論發展、話改革。

中國的“保爾·柯察金”,用極限人生書寫人生極限。

該航班上共有239人,其中中國人154名。

又是一年“3·15”。每年的這個時期,都是消費者維護權利的日子,也會成為企業負面輿情集中爆發的時期。

又是一年“3·15”。每年的這個時期,都是消費者維護權利的日子,也會成為企業負面輿情集中爆發的時期。為了全面總結“3·15”危機曝光的基本規律,人民網輿情監測室抽取了2006年-2013年央視“3·15”曝光的57個案例樣本,并對這57個樣本從多個角度進行了分析解讀。

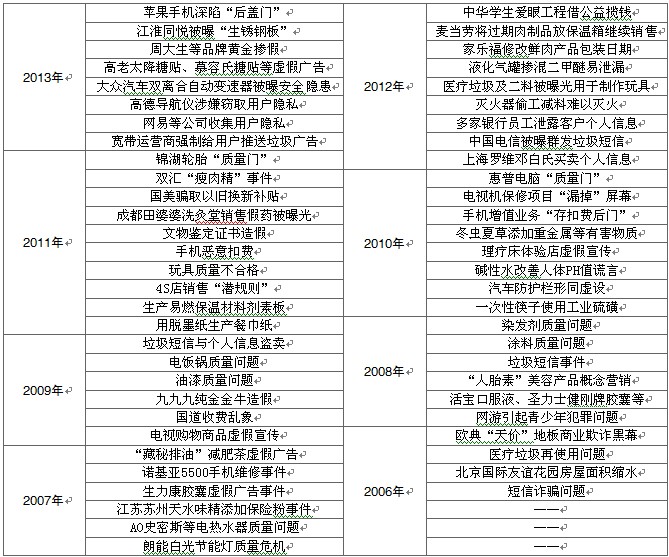

2006年-2013年央視“3·15”曝光案例匯總

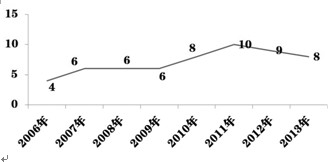

一、每年曝光危機個案數量4個-10個

圖1 “3·15”年度曝光危機數量走勢(單位:個)

綜合2006年至2013年央視“3·15”曝光危機數量的走勢曲線,我們可以清晰地看出,從2006年至2011年,“3·15”每年曝光的危機事件數量處于明顯的上升勢頭。2007年至2009年連續3年,“3·15”曝光的危機事件數量持續保持在6個。之后以每年2個的速度遞增,至2011年達到最高點10個,2012年和2013年略有回落,分別為9個和8個。由此,我們可以預測,2014年“3·15”將要曝光的危機事件數量仍會在10個左右。

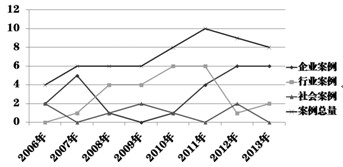

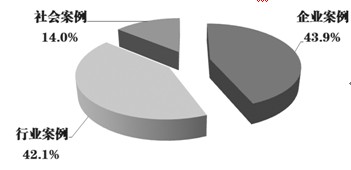

二、危機曝光主體中,企業和行業占比旗鼓相當

圖2 “3·15”年度曝光危機大類數量走勢(單位:個)

圖3 “3·15”年度危機曝光形式大類權重對比

從危機曝光主體的劃分角度來看,行業案例和企業案例的數量基本保持了此消彼長的態勢,企業案例表現為兩端高、中段低,占比為43.9%;行業案例表現為中段高、兩端低,占比為42.1%,權重對比旗鼓相當。社會案例的數量則隨機性比較強。

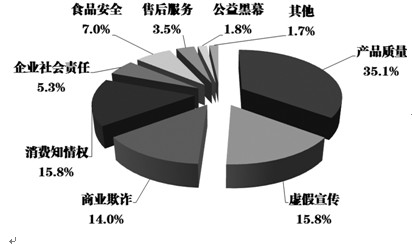

三、“產品質量”“虛假宣傳”與“商業欺詐”類是重災區

圖4 “3·15”曝光案例事件類型權重對比

從曝光的事件類型來看,我們發現“產品質量”類以35.1%的占比高居榜首,從2007年的AO史密斯等品牌電熱水器質量問題、朗能白光節能燈質量危機,到2010年的惠普電腦“質量門”、2011年的錦湖輪胎“質量門”,再到2013年被曝的江淮同悅“生銹鋼板”、大眾汽車雙離合自動變速器被曝安全隱患等,幾乎每年都有涉及“產品質量”的企業被曝光。由此足以看出,央視“3·15”對產品質量問題的高關注度。

“虛假宣傳”類以15.8%的占比位居榜單次席,如2007年的生力康膠囊虛假廣告事件、“藏秘排油”減肥茶虛假廣告事件、2008年的“人胎素”美容產品概念營銷、2009年的九九九純金金牛造假、2013年的高老太降糖貼、慕容氏糖貼等虛假廣告均屬此類。

“商業欺詐”類以14.0%的占比位居第三位。2006年歐典“天價”地板商業欺詐黑幕當屬此類中最知名的,當年同時被曝光的還有北京國際友誼花園房屋面積縮水事件。此后幾年還相繼曝光了4S店扣留合格證將新車變黑車、國美電器騙取以舊換新補貼、周大生等品牌黃金摻假等事件。

上述3類事件整體占比約為總量的2/3,顯然是易被“3·15”曝光的危機事件類型。與此同時,“消費知情權”“企業社會責任”“食品安全”“售后服務”等類事件,也曾被“3·15”曝光過,如2013年的蘋果手機“后蓋門”就引發輿論聲討。

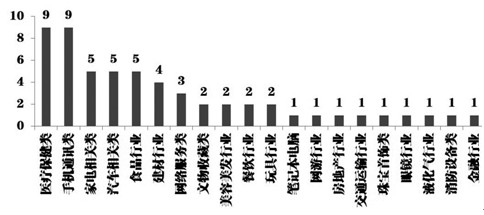

四、醫療保健、手機通訊業風險系數高,食品、汽車業潛在風險較大

圖5 “3·15”曝光案例事件類型權重對比(單位:個)

通過統計2006年-2013年的所有央視“3·15”曝光企業或行業發現,輿情爆發數量最靠前的5個行業分別是醫療保健類、手機通訊類、家電相關類、汽車相關類及食品相關類。在人民網所做的2014年兩會熱點調查中,食品藥品安全以40余萬票位列社會保障和反腐倡廉之后,排名第3。由此可以看出,央視的曝光問題,與公眾關切息息相關。

具體到各年份的行業分布動態變化來看,醫療保健類、手機通訊類兩大行業類別幾乎是每年必被央視“3·15”曝光的焦點行業,但整體來看,兩行業的整體權重占比處于下降趨勢。此外,其他行業案例的年度分布規律不明顯。但從2009年-2011年的階段性權重對比來看,汽車相關行業及食品行業的整體占比處于明顯的增長態勢。

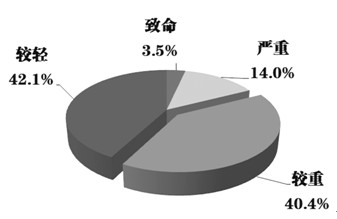

五、近六成企業經曝光后對企業聲譽損害程度在“較重”以上

圖6 “3·15”曝光案例整體聲譽損害程度對比

從歷年央視“3·15”曝光案例的整體聲譽損害程度對比來看,企業聲譽受損程度“較輕”的占比四成多。“較重”“嚴重”“致命”的占比近六成。

央視“3·15”曝光對當事企業聲譽造成嚴重影響的比重為14.0%,這一類包括事件關注度較高的“雙匯質量事件”“錦湖輪胎案”“惠普筆記本電腦"質量門"等。從后期輿論形勢來看,媒體及輿論指責、聲討幾大當事企業的持續周期都相對較長,企業的正常運營受到影響,企業聲譽受到較明顯的聲譽損害。以惠普為例,自“3·15”曝光質量問題后,其在中國大陸市場的良好發展勢頭受阻,市場份額出現較大幅度下滑。

使企業聲譽遭受致命損傷的案例仍然占到3.5%,2006年的“歐典地板商業欺詐案”和2007年的"藏秘排油"虛假宣傳案”均屬此類,當年央視“3·15”的曝光足以使這兩家企業遭受致命打擊。2006年,央視“3·15”晚會向全國消費者揭露,每平方米2008元、“號稱行銷全球80多個國家,源自德國,著名品牌地板德國歐典總部其實根本不存在,存在嚴重欺詐消費者行為”。這個彌天大謊被揭開后,業界嘩然,消費者震驚。2006年4月13日,北京市工商局對歐典作出最終處罰,罰款共747萬元。4月20日,歐典恢復了北京市場的銷售。但因為央視的曝光,歐典付出了沉重的代價,銷售額從每個月正常的1000多萬元變成了幾十萬元;全國投訴記錄暴增近2000戶;同時,歐典公司支付了600萬元來補償經銷商的損失。歐典事件引發的是整個中國地板界內線市場的城門失火,一直處于上升趨勢的木地板銷售出現了下滑的苗頭,據年終統計,木地板全行業僅2006年就下滑6%。

六、企業利用新媒體平臺及時響應獲認可

伴隨公眾維權意識的不斷增強以及廣大網友借助自媒體對“3·15”晚會及被曝光企業的集中聲討,企業在央視“3·15”晚會上被曝光后面臨的輿情壓力是空前的,遠高于常規危機。近幾年來,一些被曝光企業利用新媒體平臺及時作出反應,第一時間發聲,占領了主動權,獲得了輿論認可。

2012年3月15日,央視“3·15”晚會現場拋出麥當勞加工出售超保存期食品、家樂福將過期食品進行重新包裝銷售等重磅輿情。當晚21時50分,麥當勞第一個站出來借助官方微博進行事件回應。在這一回應聲明中,麥當勞表示,麥當勞中國非常重視央視“3·15”晚會所報道的北京三里屯餐廳違規操作的情況,并將就這一個別事件立即進行調查,堅決嚴肅處理,以實際行動向消費者表示歉意。同時,感謝媒體和消費者的監督。無獨有偶,當晚22時25分,家樂福方面也借助官方微博進行了回應。對央視“3·15”晚會所報道的河南花園店嚴重違規操作生鮮類產品問題高度重視,并向消費者表示最誠摯的歉意。麥當勞、家樂福兩個品牌的官方微博聲明被大量關注與轉發,從事件應對效果來看,兩大品牌的事件回應迅速,基本應對態度獲得了輿論的認可,大大減小了輿情壓力。

結束語

3月15日,原本只是一個普普通通的日子,但因為有“消費者權益日”,因為有央視“3·15”晚會,使得這個日子被賦予了“消費維權”的特別意義。正如輿論所稱,媒體承載了所有消費紛爭的矛與盾,媒體的努力讓“3·15”這一天成為真正的消費者權益保護日。但很顯然,僅靠這一天的維權行為并不能解決所有消費權益問題。保護消費者權益,需要的或許不是今天這種消費者維權行為不正常集中化的“3·15”,而是正常維權的日常化。事實上,隨著時代的發展,民眾權利意識的覺醒,消費者維權行為在不斷增加,但同樣也面臨著維權途徑不暢通、政府部門互相推諉、新聞管制等難題。我們是否應該思考,與其寄希望于這一年一度的運動式打假,還不如切實地以法治的手段更加制度化、常態化地保護消費者權益。

初審編輯:魏鵬

責任編輯:劉寶才

<blockquote id="lnez7"></blockquote>