老濟南年俗:小年打酥鍋 初一不掃地

春節的腳步越來越近了。 年復一年,過年的風俗也越來越不同 了。 近日,記者采訪了兩位“老濟南”,聽她們講講過去的過年故事。

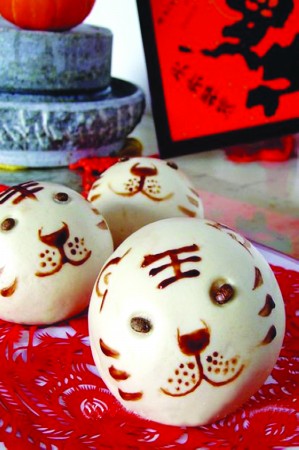

傳統山東大饅頭。

傳統酥鍋。

春節的腳步越來越近了。 年復一年,過年的風俗也越來越不同 了。 近日,記者采訪了兩位“老濟南”,聽她們講講過去的過年故事。

打酥鍋、炸藕合過了小年就忙年

家住高新區70歲的劉女士說,“每年過了臘月廿三家里人就開始準備吃的,比如肥蒸肉、江米鴨子、加了花生的疙瘩咸菜和打酥鍋,還要蒸點干糧。打酥鍋是早先我們濟南才有的,其他地方都沒有。以前我們年年都打酥鍋,用大鍋裝上骨頭、肉、魚和海帶,下面墊著白菜、藕等,加上一些佐料,放在蜂窩煤爐子上用小火燉一宿,里面的東西就都酥了,那時候覺著真好吃。”劉女士告訴記者。

50歲的張女士小時候家住在黑虎泉附近,她告訴記者,“小時候每年臘月廿三過了小年之后,家里就開始掃屋擦窗戶,買年貨。”談起這些,張女士臉上掛滿了笑容,“年前我們都是炸藕合、蘿卜丸子和麻花,蒸很多的饅頭、花卷和棗卷子,一家人過年慢慢吃。”

年三十吃素餡水餃年初一不能掃地

張女士說,以前過年時家里人都是嚴格按照老輩傳下的過年規矩,不能亂。“年三十下午全家就開始包水餃了,肉餡素餡的都有,但是一般年三十晚上我們只吃素餡的,為的是圖一個肅靜。”張女士說,“下午包好水餃,五六點鐘炒菜,七點多放一掛炮仗,就進屋喝酒吃菜。沒春晚的時候家里人都是喝酒、聊天、嗑瓜子,等到12點敲鐘,有了春晚以后大家就坐在電視前面看春晚了,有說有笑的。不過那時家里不平等啊,一般女同志只能看一會兒春晚,就得收拾碗筷鋪床掃地,因為初一是不能掃地的,會把一年的財掃光。等還差一刻鐘12點女同志們就開始下水餃,12點敲鐘時家里的男人就再出去放一掛炮仗,然后大家一起吃水餃。那時候包的水餃初一要吃一天,不像現在想吃什么都行。”

“以往正月十五之前大街上有很多踩高蹺舞龍燈耍獅子的游行隊伍,一般每隊有二三十個人,好多人扮成孫悟空、豬八戒、關公,還有傻子和媒婆,沿著街敲鑼打鼓,好不熱鬧,沿街都會擠上好幾層爭著看的人群。”張女士講到這些仍然會十分興奮,“十五晚上吃完元宵,一家人就出去看花燈了。

磕頭、作揖、握手拜年方式漸漸變

“我年輕的時候,大年初一小輩就結伴去給長輩拜年,長輩要呆在家里等著,整個初一上午每戶家里都轟轟隆隆的,好不熱鬧。有些小輩還給老人家磕頭,有錢的人家就給幾毛錢,沒錢的就發瓜子和糖。”劉女士回憶說,“初一當天只能拜年,在別人家里吃點瓜子和糖,卻不能留在別人家吃飯。”

張女士給記者列舉了一下自己記憶中壓歲錢的數目的變化,“我小時候還只是三五毛錢,到了上世紀80年代就變成三五塊錢了,而90年代就幾十塊甚至上百了,現在都好幾百了。”而談到拜年方式的變化,張女士更是有很多感受,“同輩人之間拜年的方式變化太大了,聽老人說,上世紀四五十年代拜年要正式作揖向對方道喜,六七十年代則是互相握手問候,之后變成了招手問候過年好,后來逐漸沒有了統一的規矩,拜年時大家也都比較隨性了。電話普及以后,就開始電話拜年了,現在更好,可以用短信,彩信或者發郵件。”

膠東年俗:“蒸蒸日上”過蛇年

山東省乳山市下初鎮段家村的婦女高興地把蒸熟的大餑餑端出鍋

品糖瓜祭灶王 濰坊小年習俗催熱年貨市場

俗話說:“二十三糖瓜粘,灶君老爺要上天。3日,記者走訪山東省濰坊市小商品城和各大超市發現,小年這天糖瓜、灶王爺“神像”和窗簾、桌布等用具銷售火熱。灶糖是一種麥芽糖,粘性很大,把它抽為長條型的糖棍稱為“關東糖”,拉制成扁圓型就叫做“糖瓜”。

1930年濟南曾反對過年 辦年俗展覽會批過年花費

當時的濟南,也走在了這股廢除舊歷年的風潮中,也對人們過年進行過勸阻,但對于當時的情景,現在已經難以找到能了解具體情形的人了。那當時這股風潮都有些什么表現呢?在1932年2月6日這一天,濟南貢院墻根街上的山東省立民眾教育館很是熱鬧,因為這里正在舉辦一場內容奇怪的“年俗展覽會”。

責任編輯:高娜