別樣"遺囑"詮釋德藝雙馨

張洪展老人于2018年6月14日晚8點許,在萊蕪市萊城區高莊街道老君堂村的一場義演中,因心臟病發作,倒在了自己一生摯愛的舞臺上,走完了78歲的生命歷程。隨后,萊蕪梆子劇團團長李長生在整理張洪展的遺物時,從他隨身攜帶的包里發現了這張“小紅卡”。

(圖為張洪展老師生前演出照)

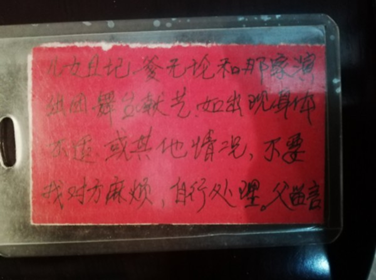

這是一張表面微微泛黃、有點磨損的自制“小紅卡”,在正反兩面的紅色紙上,寫著同樣的43個字: “兒女切記,爹無論和那家演出團舞臺獻藝,如出現身體不適或其他情況,不要找對方麻煩,自行處理。父留言。”

(圖為張洪展老師隨身攜帶的“小紅卡”)

這張卡片是78歲的萊蕪梆子演員張洪展隨身攜帶的“小紅卡”,字字都帶著老人對戲劇的熱愛,而這份熱愛都化成他最后的遺愿。

張洪展老人于2018年6月14日晚8點許,在萊蕪市萊城區高莊街道老君堂村的一場義演中,因心臟病發作,倒在了自己一生摯愛的舞臺上,走完了78歲的生命歷程。隨后,萊蕪梆子劇團團長李長生在整理張洪展的遺物時,從他隨身攜帶的包里發現了這張“小紅卡”。

“我隨團演出,萬一發生特殊情況,不能賴人,更不能訛人”

張洪展,出生于萊城區寨里鎮前裴王村,自小迷戀戲曲,夢想成為一名戲曲演員。12歲那年,第一次根隨村里的“莊戶劇團”登臺演出,便一鳴驚人。1964年,張洪展進入萊蕪梆子劇團,成為一名正式演員。

2007年,在萊蕪梆子劇團工作了40余年的張洪展開始了退休生活,本該含飴弄孫,享盡天倫之樂,但張洪展從未離開喜愛的舞臺, 走鄉穿村,義務演出,只要劇團有需要,他總是隨叫隨到。此時,因政府支持的政策利好,萊蕪的業余文化活動步入蓬勃發展階段,從城市到農村,各地紛紛成立莊戶劇團,最高時達到130多家。而此時,名聲在外的張洪展也受到了很多業余劇團的邀請。

“張洪展從不因為自己是個名角而講條件,從不談報酬,他的‘出場費’就是一盒盒飯。” 萊蕪梆子劇團團長李長生說道,“在他的身上,我們看到一位老藝術家對事業的鐘情與熱愛,對民間藝術傳承和發展的不遺余力,不計名、不計利。”

老人家有一兒一女,他的大兒子張衛在萊蕪梆子劇團做舞美隊長。在張衛的印象里,父親幾乎從不休息,父親早已退休,但只要有劇團邀請演出,他就很興奮地參加,而且都是義務的。“我們做孩子的都理解,因為唱戲已經融入到他的生命和血脈里。但是都知道他有心臟病,總勸他不要去。他不聽,說自己就想知道自己能唱到什么時候。”張衛說。

前些年,針對時有發生的助老被訛事件,張洪展每逢家人團聚的時候,總是告誡自己的孩子:如果我跟隨劇團在外演出,萬一發生特殊情況,不能賴人,更不能訛人。

“父親身上的遺囑卡,我也是在出事那天才第一次見到。”張衛哽咽道,“從父親參加業余劇團演出起,每逢家人聚在一起的時候,他總會有意無意重復囑咐我們這些話。”

張洪展去世前曾留下了另一份遺書,是2015年寫的,他希望子女能把他的骨灰撒到海河流水之處。對于這個愿望,張衛很是愧疚:“父親所有的遺言,我們都遵從了,但唯有這一點我們沒有幫他實現,因為我們不想找不到他。”

“只要群眾喜歡聽,我就一直唱下去”

就在張洪展倒下的前幾天,他還在很多個村莊、社區進行公益演出。家人和同事經常勸他多休息,張洪展的回答是:“只要群眾喜歡聽,我就一直唱下去。”

(圖為張洪展老師演出的萊蕪梆子《紅柳綠柳》視頻截圖)

張洪展曾在口述自己的從藝路時說道,“我這一輩子,也沒干其他什么事,就是熱了一輩子戲,唱了一輩子戲,當了一輩子‘戲子’。回想走過的路,雖然經歷了許多風風雨雨,但俺心里是甜的,因為這一生干了俺最愿干的事,圓了俺打小就想當演員的夢。”

張洪展從12歲就開始唱梆子,這一唱就是60多年。干一行,愛一行,張洪展開始了自己的梆子演藝生涯。寒來暑去,60多個春秋,上萬場演出,老人從沒有一次缺席。

在張洪展的藝術生涯中,榮獲過全國群星獎、全國精品工程獎等國家級榮譽,先后參加演出舊裝戲和現代戲50多部,成功塑造了50多位藝術形象,其中參演的《三定樁》《紅柳綠柳》《送豬記》等劇目更是家喻戶曉。他精湛的技藝和謙虛好學、和藹可親的人格魅力深深的印在每位觀眾的心里,在喜歡萊蕪梆子的觀眾中沒有不知道張洪展老師的,他的根深深地扎在了廣大觀眾中。張洪展曾說:“是那優美的二胡聲,那動聽的鑼鼓聲,那高昂美麗的唱腔,讓我癡迷,讓我興奮,讓我動情,讓我向往。”

“很多年前就聽說他有一張“小紅卡”,只是沒見過。這是不想在自己晚年的‘演員夢’里,因為自己的意外而給自己一生熱愛的戲曲留下半點遺憾,他把一生都獻給了舞臺。知道自己身體不好,隨身特別準備了一份這樣的遺囑,要求子女不要訛人,不要難為劇團,這樣的老藝術家才是真正的德藝雙馨。”李長生道。

舞臺上,張洪展老師走完了他短暫的78個春秋,他用生命詮釋了 “戲比天大”,他用精彩的一生將萊蕪梆子藝術高歌天唱。他的離世是萊蕪文藝界一大損失,千千萬萬的觀眾失去了一位德藝雙馨的老藝術家,但他獻身文藝事業的精神激勵著一代又一代的文藝工作者奮勇向前。

責任編輯:劉美顯