婆婆住院兒媳床前盡孝

王雪玲,1971年1月生,淄博市職業病防治院主管護師。都說婆媳關系不好處,可25年來,王雪玲與婆婆不僅相處融洽,而且親勝母女。由于幼年喪母,而婆婆又沒有閨女,她從結婚起就認定婆婆就是親媽,她要像親閨女一樣孝敬老人,婆婆病了她床前伺候,婆婆的生活起居更是照顧地周到細致。

王雪玲,1971年1月生,淄博市職業病防治院主管護師。都說婆媳關系不好處,可25年來,王雪玲與婆婆不僅相處融洽,而且親勝母女。由于幼年喪母,而婆婆又沒有閨女,她從結婚起就認定婆婆就是親媽,她要像親閨女一樣孝敬老人,婆婆病了她床前伺候,婆婆的生活起居更是照顧地周到細致。

“以后您就是我母親,我就是您親閨女!” 8歲時,王雪玲的母親就去世了,她自幼跟著奶奶生活,在親戚的愛護下長大,養成了重情重義的性格。后來,她認識了現在的丈夫并成家了,丈夫的老家是淄川嶺子鎮河洼村,公公婆婆都是農民。剛結婚時,王雪玲就對婆婆說:“您沒有閨女,我小時就沒了母親,以后您就是我母親,我就是您親閨女!”王雪玲是這樣說的,更是這樣做的,25年來,她用點點滴滴的行動兌現了自己對婆婆的鄭重承諾!

第一次住院,好兒媳受稱贊 1999年,他們把婆婆從老家接來同住,雖然當時經濟條件差,王雪玲仍堅持給女兒和婆婆都訂上鮮奶。當年冬天,因下雪路滑,婆婆不小心摔倒造成腰椎和右膝髕骨骨折,王雪玲便請假照顧婆婆。知道婆婆十分愛干凈,卻因受傷吃喝拉撒都在床上,王雪玲考慮到老人的情緒,喂水喂飯、擦洗身體、端屎倒尿,無微不至,受到了病友和醫護人員的一致好評。“您真有福啊,閨女真孝順!”病友們無不羨慕稱贊,婆婆開心地說:“我是有福,但這不是閨女,是我兒媳啊。”出院后,婆婆又臥床休養了三個多月,那段時間,王雪玲白天上班,晚上陪床,還要照顧年幼的孩子,每天都勞累奔波,但欣喜的是看著婆婆開開心心、身體慢慢痊愈了。

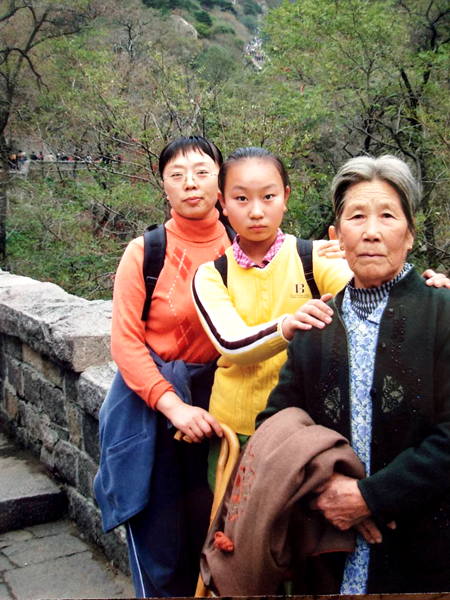

第二次住院,兒媳變“閨女” 2006年,婆婆被確診為老年白內障、黃斑病變。經多方咨詢,王雪玲得知到上海著名眼科專家定期來山東坐診,便和婆婆前往手術。術后幾天,婆婆處于“失明”狀態,王雪玲不僅照顧婆婆生活起居,想方設法給予婆婆心里安慰。同病房的病友對婆婆直夸王雪玲:“你女兒真孝順啊,太疼你了!”婆婆這次順著說:“就是就是,有個疼人的閨女就是好啊!”付出親情,得到親情,這是辛苦最好的回報。因在外地手術,王雪玲沒能照顧“小升初”考試的女兒。住院聊天時,王雪玲了解到,婆婆一直有個心愿:去北京看看天安門,去海邊看看大海。婆婆視力恢復后,王雪玲讓丈夫趁孩子放暑假,帶著婆婆上北京看天安門、去鼓浪嶼看大海,火車、飛機、輪船都坐了個遍,了結了婆婆多年的心愿。婆婆回來后逢人就夸“不是閨女勝似閨女”。那時候為了省錢,王雪玲自己沒舍得去。

第三次住院,婆婆醒來含淚叫她小名 2010年,公公婆婆想回淄川老家照顧二兒子家的孩子。王雪玲考慮到老家條件差,就和丈夫張羅,把公婆的老宅子翻新,新換了門窗,裝了暖氣和洗浴器具。2011年冬天,婆婆突發腦中風,那時王雪玲剛做子宮肌瘤手術,但考慮到婆婆病情危重,便毅然決然主動要求照顧婆婆的。在王雪玲的悉心照料下,婆婆一周后開口說話啦,她含淚叫出的第一個名字是王雪玲的小名“小玲”。身邊所有人,喜極而泣。不到一個月時間,負責陪護的王雪玲整整瘦了8斤。婆婆出院后,王雪玲將她接回自己家,給婆婆進行肢體功能康復鍛煉。為了促進婆婆神經系統恢復,她學針灸不斷地在自己身上標穴位試針感。每晚的針灸、理療,PT、OT鍛煉將近2個小時,王雪玲整整堅持了7個月,幫助婆婆最大程度地康復了,老人逢人便夸,是“閨女”幫她撿回了一條命。

婆婆回到老家后,7年間,每個休息日王雪玲都趕回去抽空腹血標本,每次她都買上婆婆喜歡吃的餛飩和芝麻肉燒餅。婆婆每次都拄著拐杖站在村口等著兒媳,一臉傲嬌地向鄰居炫耀:“俺小玲來了,我得趁熱回家吃飯去。”在老鄰居們羨慕的目光和贊嘆聲中,婆婆拄著拐杖回家,一臉滿足的笑容。這一幕,一直持續了7年!

三次住院,因婆婆是農村戶口,那時沒有農村醫保,所有的費用都是王雪玲丈夫出的。雖然家里經濟壓力大,但王雪玲和丈夫省吃儉用,硬是扛過來了。這一點,很讓她丈夫引以為豪,說自己找了個好媳婦。這些年,王雪玲每年都為公公婆婆過生日,把公公婆婆的兄弟姐妹接到家里來,買來好的食材,動手做飯、包餃子,熱熱鬧鬧一家人,其樂融融。王雪玲不僅平日里孝敬公婆,對婆婆的婆婆也照顧得特別好。房子大了之后,每年冬天,老婆婆都在王雪玲家過冬,直到84歲那年去世。王雪玲萊陽老家的姑姑、叔叔、嬸嬸等長輩無論是過生日還是春節中秋節,王雪玲每年都按時寄錢、寄衣服,不忘他們小時候對自己的關愛照顧。

經年累月,王雪玲用行動重新定義了婆媳關系,詮釋了孝老愛親的真正涵義,把“孝順”二字,印在了每一位家中長輩的心里,在家族、鄰居、單位撐起這面“孝老愛親”的旗幟!

責任編輯:王樂雙