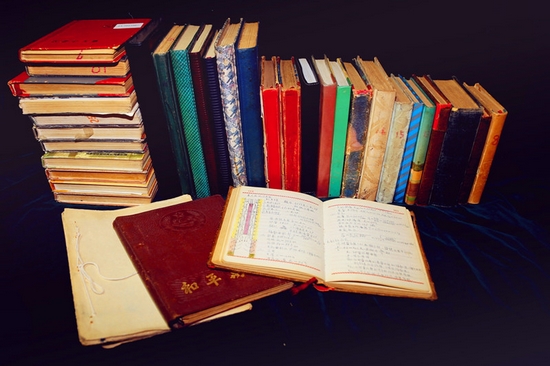

32個筆記本

趙正琪同志是勝利油田稠油熱采技術的奠基者,執著稠油50年,創新研制出高真空隔熱管等四代隔熱管柱,為稠油油藏的熱力開發提供關鍵技術支撐。退休后20年無私帶徒,先后協助油田完成20余項科研課題,獲國家及省部級獎勵8項。

趙正琪,男,1933年1月出生,黨員,勝利油田石油工程技術研究院(簡稱勝利工程院)原副總工程師,2015年9月12日逝世,享年83歲。

趙正琪同志是勝利油田稠油熱采技術的奠基者,執著稠油50年,創新研制出高真空隔熱管等四代隔熱管柱,為稠油油藏的熱力開發提供關鍵技術支撐。退休后20年無私帶徒,先后協助油田完成20余項科研課題,獲國家及省部級獎勵8項。2015年10月勝利工程院追授趙正琪同志“稠油熱采技術突出貢獻專家”,2016年3月獲獲勝利油田第五屆敬業奉獻道德模范稱號。

趙正琪退休后在現場檢查氫害爆裂的隔熱管

趙正琪同志捐贈的32個工作筆記本

2015年9月,趙正琪病情加重。彌留之際,他不忘叮囑家人,一定要將那32個凝聚著自己畢生心血和智慧的筆記本交給組織。趙正琪走了,當單位領導打開這些筆記本時,發現本本字跡工整、圖表清晰,就像打印的一般,記錄的是勝利油田40年稠油熱采實踐的近千個科研算例,對勝利油田今后稠油熱采技術的攻關研究具有十分重要的參考價值。

字里行間,折射出的是老一輩科研工作者的嚴謹作風。1965年,精通熱力工程計算的趙正琪被分配到井下攻關大隊,從事稠油開采研究工作,他的全部家當就是一支筆和一把計算尺。從那時起,他帶領團隊先后完成勝21井火燒油層現場試驗、單家寺蒸汽吞吐先導試驗等勝利稠油開采史上一個個里程碑式的技術突破。每項成果背后都離不開理論公式支撐,趙正琪就是憑借手工計算完成無數次的迭代運算,將生產難題,轉化為數學模型,尋求破解之道。

1996年的一天,趙正祺對徒弟們用計算機得出熱采井口升高的模擬結果感到質疑,思考片刻后,他決定用手工計算的方式進行驗證。三天后,趙正琪帶著十幾頁手寫的計算報告來了,他的計算結果是井口抬升15.2到17.8厘米之間。隨后的現場數據也與這個結果非常吻合。趙正琪給徒弟的解釋是:“應用數學與純數學最大的不同,是你必須要上現場去,要掌握現場的第一手資料,不僅僅要計算無誤,使用的方法、假設的條件更要經得起現場的檢驗!”經他多年總結的這一算法隨后在國內多個油田應用,預測成功率達到100%,這也為他贏得“勝利神算”的美譽。

一事一例,展現出的是老一輩科研工作者的創新激情。上個世紀八十年代,趙正琪和他的科研團隊在隔熱管設計上遇到困難。有人勸他,國外有現成的,買來用就是了。可是他卻堅持認為:國外價格昂貴不說,還不一定適合勝利的實際,搞科研必須自力更生。隨后的2年,趙正琪白天跑現場,晚上做研究,最終得出兼顧常溫和高溫兩種情況的脹率計算公式,并以此為基礎研制出中國第一代隔熱管,配套形成的稠油注蒸汽吞吐技術也于1985年獲得國家科技進步一等獎。

但是趙正琪并沒有停下探索,在一次現場施工中,他又發現隔熱管的氫害問題,又用兩年時間研發出防氫害隔熱管,并大規模投入現場。在談起這段往事時趙正琪說,科研工作總結起來有三點經驗:一是從實際出發,二是堅持獨立自主,三是頂住外部壓力。

一言一行,透視著老一輩科研工作者的熱切追求。1993年趙正琪退休了,但是他放不下鐘愛的事業,總是惦記著把自己的畢生所學教給徒弟們。

老人從最簡單的數學建模手把手地教起。為了方便徒弟們更好地記憶和理解,他會把一行行枯燥無味的熱力學公式,寫成一句句朗朗上口的詩。他還親自參與到多項課題中去,徒弟們還把他的一些經驗更新到電腦程序中,讓現代稠油軟件更接“地氣”。一直到2011年趙老心臟動手術住院,可是他剛能下床就又回到單位,和徒弟們一起討論課題。

翻開老人2014年4月啟用的最后一本筆記,從字里行間能夠看出病痛對老人的影響,因為力不從心,字跡越寫越大,還蹭到未干的墨跡留下痕跡。直到最后一刻,他也沒有放下手中的筆。

責任編輯:王琳