焦圣安,男,漢族,中共黨員,1968年8月生,泰安市岱岳區黃前鎮郵政局投遞員。

十年來,焦圣安兢兢業業,干好本職工作的同時,盡力幫助需要幫助的人。常年如一日將一名非親非故的孤寡老人當成自己的父親悉心照顧8年,無怨無悔。

主動與“鬼屋”老人“攀親”

8年前的春天,焦圣安拿著一封薄薄的掛號信,走進了黃前鎮黃前村的村門口,順著門牌號找下去,看到了一個破舊的屋門,敲了兩下發現有個很細微的聲音在回應他。他壯著膽子推開歪斜的木門想要把信放到屋里再走,結果沒想到一股惡臭撲鼻而來。焦圣安定睛一看,低矮的瓦房里,家徒四壁。一位老人抱著黑乎乎的破棉被蜷縮在舊木板床一角。從鄰居口中焦圣安得知,老人名叫刁黎明,無兒無女自己生活了20年,因為腦溢血做過開顱手術。后來康復之后,下半身活動不便,生活勉強自理。老人因為腿腳不便,加上常年不與人來往走動,沒有什么親朋好友,脾氣漸漸變得孤僻。周圍的鄰居也鮮少來他院中落腳,腿腳不便的他因為常年不打掃,院子里雜草叢生,村里小孩子口中都流傳著這是一座“鬼屋” 。

那天從村里回郵局的路上,焦圣安自己難受了一路,“一定要想辦法幫助老人。”焦圣安心里暗暗對自己說。第二天,焦圣安又推開了刁黎明家的門。“大爺,我來看您了。”多年沒有人進入的小院里,刁黎明顯得很意外,甚至有點排斥與外人來往,熱心腸的焦圣安沒有在意老人的態度,依然說了很多窩心話。臨走還留下了自己的電話號碼,告訴老人有事就給他打電話。

第三天,焦圣安接到了刁黎明老人的電話,刁黎明操著不太清楚的家鄉話說:“小焦,能不能幫我從鎮上買包蘇打粉,我泡一下腳。”聽了好幾遍,焦圣安終于聽懂了“蘇打粉”三個字,立刻跑到藥店去買,還順帶了些日常藥品送給老人,老人卻怎么也不要。焦圣安緊緊握住刁黎明的手:“大爺你就收下吧。”刁黎明的眼淚頓時奪眶而出。

從此,焦圣安一有時間就往老人家里跑,為老人拆洗被褥,擦洗身體,倒大小便,還常常到集市買來青菜給老人備下。

“求救”電話一響,立馬馳援

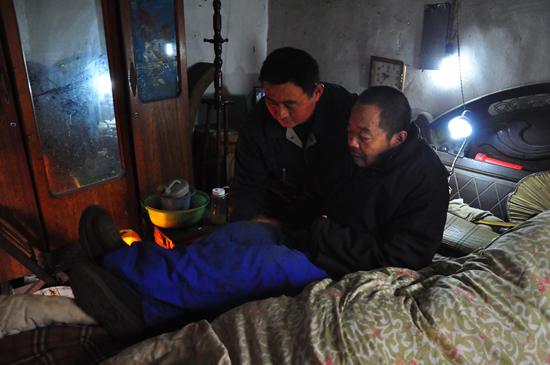

2010 年的一天,半夜 12 點,焦圣安剛入睡。放在床頭柜上的手機突然急促地響起來,號碼顯示是刁黎明打來的,原來是老人摔倒了。電話那頭的老人聽上去非常不舒服,焦圣安放下電話,二話沒說, 穿上衣服,騎著摩托車就趕到了刁黎明家,叫著老人一個鄰居一起將老人扶到床上。看到深夜趕來的焦圣安,老人感動的流下了熱淚。“從那以后,老人摔倒的頻率日益增加了。”焦圣安緊鎖眉頭說道,“扶他和扶其他健康的老人不太一樣,老人的腿一點也使不上力氣,全身都要壓在別人身上才能起來,我一個人試了幾次都不行,每次都要叫鄰居一起扶起來。”

可能因為老人平時性格孤僻,村里很多年輕人都不愿意幫助他。2012年的一天,焦圣安接到老人的電話,是一個年輕人打來的。“電話那頭的小伙子告訴我說老人摔倒了,讓我過去扶起來,我說‘小伙子我現在正在外地,你能不能幫忙把老人扶起來’,但是并沒有收到回應,最終小伙子還是掛斷了電話。”

心急如焚的焦圣安忙完了自己手邊事,沒顧上回家,立即趕到了刁黎明老人家中,看到老人一個人趴在院子里。“天色已晚,我趕緊找鄰居一起幫忙扶到了床上。”焦圣安說,“從那以后,老人似乎覺得心里非常愧疚,下床的時間越來越短。”但是,不管什么時候,老人只要一個電話,焦圣安就會想辦法趕過去,從不厭煩。

焦圣安結婚有了小孩后,時間、經濟壓力都驟然增大,在幫助老人的道路上越走越艱難,但他依然沒有放棄。認識老人的八年里,他每周都會前去幫老人洗衣服,衣服干了老人再打電話讓他去收衣服,發現衣服破了就及時找裁縫修補。

常年勸誡老人不要相信虛假廣告

經過了幾年的接觸,焦圣安漸漸發現,老人的掛號信都是保健品推銷冊頁。原來,老人因為腿腳不便,加上常年不與人來往走動,沒有什么親朋好友,脾氣漸漸變得孤僻,周圍的鄰居也鮮少來他院中落腳。長此以往,陪伴老人的就剩下一臺破舊的電視機和一臺收音機。

因為腿腳不便,刁黎明聽收音機特別注意治療腿部疾病的藥物宣傳節目。“我沒有讀過書,收音機說這些藥能夠治療我的病,我就會撥電話過去問,如果聽電話那頭的‘醫生’說的有道理,我就會買,希望能夠站起來。”刁黎明說,他自己無法去醫院或者門診就診,只能通過電話與外界有所聯系。聽到收音機那頭說的“神乎其神”的特效藥,忍不住用自己微薄的低保錢購買一些嘗試。

聽到這些,焦圣安又可憐又可氣,他說:“老人年紀大了,平時也不與人來往,所以很容易上當受騙,最早的幾年送來的掛號信,全部都是保健品藥物的宣傳單。”

所以,再有老人的信件,等老人簽收后焦圣安都會幫他撕開查看,看到有的虛假廣告,他就會跟老人解釋,不要上當受騙。焦圣安說:“剛開始說的時候他還不信,后來經過幾年下來,慢慢地老人也接受了。”

看著多年來焦圣安為自己的付出,刁黎明老人把自己所有的銀行卡、社保卡都交給了焦圣安這位“陌生人”。老人說:“交給他我放心,沒有他,我活不到今天。他比親兒子還親 !”在郵遞路上,焦圣安用實際行動詮釋了一名黨員的責任與一位普通郵遞員的奉獻精神。

責任編輯:余梁