張燦玾,男,1928年7月出生,漢族,中共黨員,山東中醫藥大學退休教授、博導。

張燦玾,享受國務院特殊津貼,先后獲得“山東省專業技術拔尖人才”、“山東省有突出貢獻的名老中醫藥專家”、“山東省名中醫藥專家”等榮譽稱號,2009年被國家人力資源和社會保障部、衛生部、國家中醫藥管理局聯合授予“國醫大師”榮譽稱號。“厚德懷仁,樂群敬業,醫文并茂,理用兼優。”這是老人給學生制定的習業訓詞,更是老人一生的堅守和承諾。

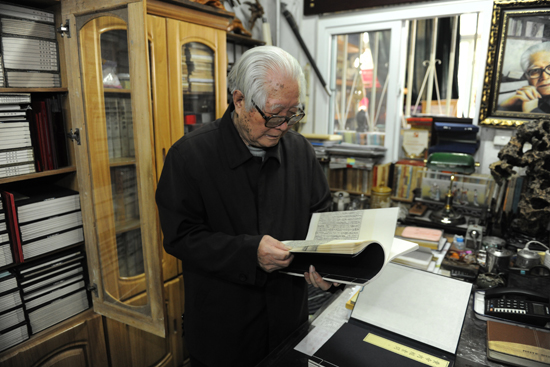

張燦玾出生于一個醫學世家,其祖父、父親一生為醫, 15歲起,就跟隨祖父與父親學習中醫,立志用一生發揚傳承傳統中醫文化。為了兌現這個諾言,他從事教學、臨床、中醫文獻研究70余載,懸壺濟世,醫治無數,耄耋之年仍在堅守;筆耕不輟,整理出版了《張燦玾醫論醫話集》、《黃帝內經文獻研究》等400余萬字醫學巨著;培養出一批又一批中醫藥人才,桃李滿天下;藏書6000余種,涉及傳統文化各領域,為后人留下寶貴典籍;自從去年退休后,每逢有求醫者登門,不論患者富貴貧窮,他都有求必應,仍然在為社會病患免費接診。“對待病人應該像對待親人一樣。醫生行醫如果沒有大慈大悲的心,就不是個好醫生;做醫生不是生財之道,而是仁者之術。”他說。每逢有求醫者登門,不論患者富貴貧窮,他都有求必應,悉心為患者診治。“不為良相,便為良醫。”張燦玾說,他會以耄耋之身繼續為社會奉獻力量,實現內心的夙愿。

從2012年10月開始,張燦玾堅持每年100萬字的速度,整理自己學醫的經驗。目前,第四本書《保元堂三世醫案》已進入最后階段。3年來,老人整理出版《張燦玾醫論醫話集》、《黃帝內經文獻研究》等400余萬字醫學巨著。“書中收錄了1200個病例,其中祖父的50例、父親的600多例、我的500多例。”他說,自己不僅寫書,還為經典醫學古籍做注,這件事雖然難,但一定要做。

在義務接診的同時,張燦玾還在為自己出生的山村立志,這項工作已經持續了三四年,目前資料整理已初具雛形。除此之外,老人還是個多才多藝之人,涉獵很廣。他喜愛中國文學,出版了《醫余吟草》詩詞集;愛好書畫篆刻,出版了《琴石書屋文苑閑趣》;愛好音樂,會演奏笙、管、笛、簫、古琴等樂器,更自己作曲,抒發胸臆。

責任編輯:王曉亮