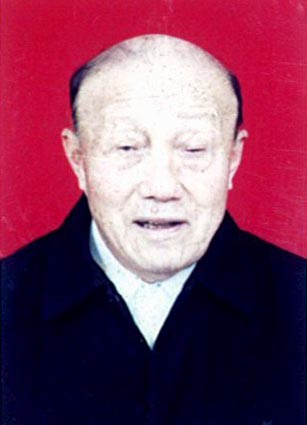

今年89歲的谷昭敏,是一名退休教師,前半生教書育人,后半生助人為樂。清掃路面垃圾,修理樓道門窗,清除水溝污泥……谷昭敏把社區當成自己的家,這些微不足道的小事,他一干就是近20年。“走到哪,好事就做到哪。”這是周圍人對谷昭敏一致的評價。

2年清理7條排水溝

谷昭敏原是高區田和街道辦事處古寨社區居民,老伴去世后,谷昭敏便在今年2月份住進了東發老年公寓。昨日,記者在東發老年公寓見到了谷昭敏,說起他的志愿服務行為,老人一直擺手,“這真的不算什么,都是我力所能及的。”他說。

2012年的一天,谷昭敏在古寨南路附近散步,偶然間看到兩座居民樓之間的一處排水溝里堆滿了生活垃圾,不僅影響排水通暢,還影響小區環境。見此情形,谷昭敏二話沒說,回家找來工具,對水溝進行清理。由于水溝空間狹窄,谷昭敏只能保持一種姿勢清掃,掃完之后累得腰酸背痛。

看著清理干凈的水溝,谷昭敏說,當時有一種說不出的成就感,心情也跟著亮堂起來了。從那以后,只要看到水溝有垃圾,他就去清掃。

就這樣,古寨南路23號樓、14號樓、10號樓樓前的水溝都被他清理得干干凈凈。在兩年多的時間里,谷昭敏先后清理了社區里的7條排水溝。他的行為不僅換來了古寨社區環境的改善,也感染和帶動了許多居民。古寨社區工作人員告訴記者,在谷昭敏的影響下,不少居民開始主動關心、愛護公共環境,亂丟亂扔的現象明顯好轉。

義務勞動了近20年

谷昭敏平時做的不是什么轟轟烈烈的大事,但他一直堅持做,堅持從身邊的點滴小事做起。點滴的“小善”在近20年間匯聚成了“大善”,形成一股無窮的精神力量。

上世紀80年代末,谷昭敏退休了,由于工作出色,他又被學校聘請回去,從事后勤工作。直到2000年左右,谷昭敏才正式退休。退休后,他閑來無事,經常出去打掃衛生,不僅美化環境,也鍛煉了身體。

谷昭敏說,從上世紀90年代,他就主動承擔起小區“義務修理工”的工作。樓上窗玻璃碎了,他自己買來換上;樓道電燈不亮了,他主動換上新的;樓下大門鎖生銹了,就換把新鎖……多年來,他做過的義務工作已經多得數不清。

能動就要志愿服務

如今的谷昭敏已年近90歲,身體也不像以前那么硬朗了。來到東發老年公寓后,他的奉獻精神仍沒有丟。

“谷爺爺來到公寓后,一直做志愿服務,看到花壇里有雜草,他就主動去清理。”東發老年公寓的工作人員說,由于擔心老人的身體,工作人員不讓他干那么多活,但他總是悄悄地帶上板凳和工具,在花壇里默默除草。面對工作人員的擔心,谷昭敏開朗樂觀地說,“干這點活不算什么,就當鍛煉身體了。”

為方便干活,谷昭敏還從家里帶來了不少工具。閑來無事,他便會坐在樓下的小花園里,帶上塑料袋、桶、撮子、鏟子等工具,一心一意地除起雜草。

“谷老師在1950年到1951年間教過我,是我們非常尊敬的一位老師。他喜歡幫助別人,走到哪里好事就做到哪里。”同樣住在東發老年公寓的劉延江說,直到今天,谷昭敏老師的言行還一直影響著他。

面對眾人的稱贊,谷昭敏的言語十分樸實,稱自己的行為是“義務勞動”。“我只是做了一點自己應該做的事,只要我還能動,就會一直做下去。”谷昭敏說。