張洪啟:17年如一日 與土地打交道的“編外農民”

他不是農民,但他比一般農民更了解農業;他不是農民,但他比一般農民對土地更有感情。他,就是縣農業局土壤肥料工作站站長張洪啟。

今年47歲的張洪啟,1988年聊城農校畢業之后,到縣植保站工作,一干就是17年。其間他常常騎著自行車深入田間調研,熟悉田間農作物病蟲害發生規律,研究防治技術,總結推廣了30多種農業先進適用技術,并為農民解決了很多燃眉之急。

2006年初,競聘為土肥站站長僅一年的張洪啟,開始主持實施測土配方施肥項目。在土壤樣品采集時期,幾乎每天天一明就出發,深入各村田間,按果園、大田、大棚三類,到不同地塊采集土樣。回到單位后,他和同事還要對土樣進行晾曬、烘干、化驗、按照采集地點、時間、取土作物、經緯度、戶名、電話等精心制作樣本標簽,并詳細記錄采樣地塊的基本情況,加班熬夜甚是經常。

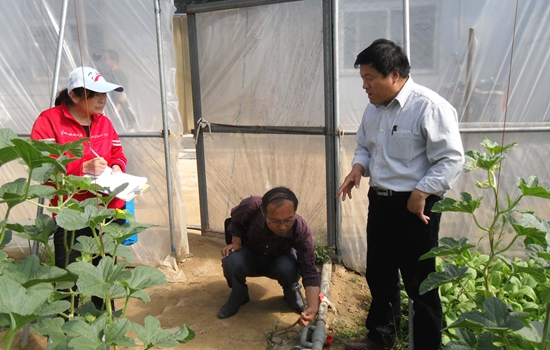

為了讓農民群眾樹立科學施肥的觀念,張洪啟將“實驗室”搬到了田地,通過對比讓老百姓看到效果。在2012-2013年搞大棚黃瓜施肥試驗時,張洪啟從97個大棚中取土樣化驗,遴選出5個棚,涉及5家農戶。從施底肥到后期的6次追肥,他都是和同事們提前把肥料稱好、配好,并按農戶說的時間到棚里親自施肥。遇到農戶人手短缺或身體欠佳,他就幫著他們澆地,有時一忙乎就是一天的時間。

讓農戶接受測土配方施肥技術并加以運用,除了讓他們看到效果,宣傳培訓也十分必要。每年,張洪啟都要到村里講課30余次,多時50余次。每次,他都是早早吃過飯,提前2小時到達,先到村莊地里看看農作物長勢情況,增強講課針對性。農村晚飯晚,他總是等到人聚的差不多時再講,往回返時經常是夜間11點。有時天公不作美,講課時下起雨,回到家就是一身濕。

為方便農民群眾進行咨詢,張洪啟將自己的手機號留到每個村莊,他的手機成立名副其實的熱線電話。由于他熟知全縣每個村莊的土壤情況,很多問題在通話中就能解決,遇有特殊情況,不論遠近,總是親自前往。今年4月的一天,朝城南街一村民打來電話,反映一大方麥地越澆越死。張洪啟感到事情緊急,馬上趕去。將澆水后的土壤及水樣帶回化驗,后給出減損肥料配方。

一個人的時間和精力是有限的,顧此難免失彼。對工作全身心投入,張洪啟無暇對家人給予過多而又及時的關心。2006年8月下旬,張洪啟的兒子感到腿疼。直到9月20日,張洪啟才擠出時間帶著他到市人民醫院檢查。惡性骨肉瘤!張洪啟心如刀扎。因病情發展迅速,他的兒子在隨即截肢后,又于次年7月,被查出骨肉瘤肺轉移。對此,張洪啟選擇了隱瞞實情,用近乎瘋狂的工作去壓制心底無比的悲傷。2008年5月,一直堅持學習要參加高考的兒子,由于病情危重,只能在家休息,對他說“爸爸,你也歇歇吧,好好陪陪我。”此時的張洪啟失聲痛哭。在孩子去世前后,張洪啟支持并促成孩子成為聊城市捐獻遺體及角膜第一人。采訪當時,提起年已5周歲的女兒,張洪啟淚盈眼眶,那是一種疼愛,更是今年以來只陪孩子玩了1天的愧疚。

大愛繪人生,躬耕寫春秋。工作26年,張洪啟的足跡遍及全縣1154個村莊,累計組織采集土樣11000個,化驗5.2萬項次,提出肥料配方25個,在全省率先實施了測土配方施肥方案瓷磚式村村上墻,歷經5年主編《莘縣耕地》一書,填補了我縣無耕地質評價與應用工具書的空白。其事跡多次被農民日報、聊城電視臺等媒體報道,三次被評為全省土壤肥料工作先進個人,并榮獲全市“三農”工作先進個人、縣“富民興莘”勞動獎章等十余項榮譽。