盡力為村民多做實事

在德州市德城區天衢街道新四合社區,有一位村干部,他熱心村里事務,努力優化村莊環境,個人出資設立青少年兒童成長獎勵基金,為居民們辦這辦那……他就是王連才。王連才說:“我當村干部,就是為了發展集體經濟、富裕百姓,盡力為村民多做點實事。”

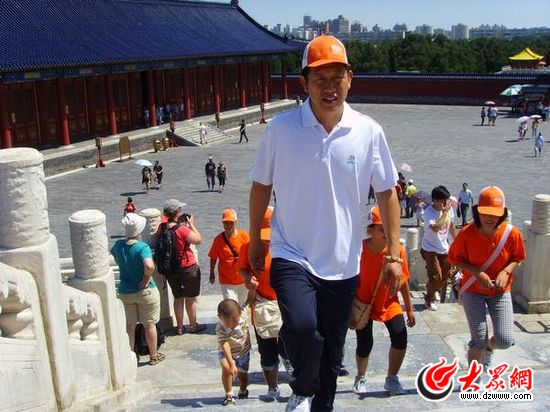

帶村莊孩子們到北京參觀學習

看望老年病人

為準大學生發放獎學金

在德州市德城區天衢街道新四合社區,有一位村干部,他熱心村里事務,努力優化村莊環境,個人出資設立青少年兒童成長獎勵基金,為居民們辦這辦那……他就是王連才。王連才說:“我當村干部,就是為了發展集體經濟、富裕百姓,盡力為村民多做點實事。”

優化環境引“鳳凰”

自任職以來,王連才結合自身優勢,制定了村莊發展規劃,用五年時間,把王家院及周邊建成天衢工業園東北部生活服務基地,為園區建設創造了優良的招商環境。

自2004年至2005年底,王家院村投資30多萬元把原村莊內所有垃圾坑和臭水坑全部墊平。同時,王連才帶領全村黨員干部多次參加義務勞動,拆除影響村容村貌的沿街廢舊建筑,清理村莊主要道路垃圾、磚石和隨意占道現象,美化了村容村貌。2004年7月個人捐款3000元安裝路燈,籌措資金10萬元修村內主要道路800米,2005年至2007年,清理整治村內各街巷合計1460米,實現村莊主要道路的硬化、美化和亮化,為園區建設創造了優良的招商環境。

幾年來,先后有格瑞德集團、奕欣電子、同業電纜、會君皮毛、城中機電、創異教學、金田創業、博匯集團、天勤實業、華魯德五金等十幾家企業在王家院土地上落戶。自2006年至2009年底,王家院村進入經濟發展快車道,村固定資產由原來的零增加到800多萬元,集體股份制企業年收入保證在50萬元以上,村民年人均總收入達到萬元以上。2011年村收入近300萬元,村民戶收入10萬元以上的占到60%以上,村民有65%的家庭購買了小轎車。

社區老人的“好兒子”

經濟發展了,王連才考慮的是,如何讓村民更幸福,村莊更和諧,他和村兩委成員研究商量,并請老黨員老干部獻計獻策,確定開展孝道教育。村兩委率先垂范,自2006年6月開始,在當時村財政困難的情況下,省出錢為60歲以上老人發放養老補助金每人每月30元,隨著經濟發展錢數逐年遞增。除此之外,還給老人發放過年補貼。

對村里的老人,王連才有著特別深厚的感情,他常說“家有一老如有一寶”。他不僅大力弘揚孝道,教育村民要孝敬老人,自己更是率先垂范。80歲以上的老人,是他常常的牽掛,他經常到他們家看望,夏天,看看熱不熱,下雨房子漏不漏;冬天,看看炕燒的熱不熱,能不能取上暖;過年過節,送去自己買的過節禮物。崔鳳蘭是村里年齡最大的老人,王連才把她當做自己的親人,對老人的照顧更是無微不至。她逢人便說“俺這個孫子,讓俺一輩子沒白活。俺最喜歡聽敲鼓,那鼓點‘輩輩強,輩輩強,一輩更比一輩強’。不正是現在我們村嗎?”老人2012年冬去世,臨終前不久還幸福地說:“我很知足了,村里和連才照顧這么好,比自己的孩子還好,我死了也高興啊!”

正是有了王連才這種孩子般的“孝”,這種“老吾老以及人之老”的作為,才使得村中老人老有所養、老有所樂,享受著幸福快樂的晚年。

道德文化的傳播者

“讓一個村莊思想意識改變比讓一個村莊富起來要難得多,卻也重要得多”。王連才深知思想文化知識對一個村莊發展的重要意義。因此,他在搞好村莊經濟建設的同時,還加強了對村莊的文化綜合建設,堅持兩手抓、兩手硬。

王連才主持制定學生助學獎學金制度:以村規民約的形式建章,對考取中專、大專、大學、研究生的村莊孩子進行獎勵,鼓勵村民支持孩子上學,用知識改變命運。2009年5月,他個人出資設立王家院青少年兒童成長獎勵基金,對九年義務教育階段獲得優異成績的在校學生進行獎勵,對考取的孩子發放學費補貼,四年發放獎金達11700元。2010年3月,他創辦村民傳統文化道德教育夜校,利用每周六晚上組織村民特別是學生,學習了《幸福人生講座》、《母慈子孝》、《天下父母》等視頻資料。王連才還親自授課,系統輔導講解了關于幸福生活的“抉擇”、“誠意”、“規矩”、“利與德”等系列專題講座,并邀請有關專家舉辦專題講座,培養孩子優秀品質。他還建立村圖書室,現有書籍近萬冊,向村民免費開放,方便了村民借閱學習,豐富了村民的精神文化生活。

王連才常說“知識的來源有兩個渠道,一個是讀萬卷書,一個是行萬里路。行路就是實踐,是開闊視野、增長才干的過程。”他連續三年組織孩子外出參觀學習開闊視野。通過學習,黨員干部受到了良好的教育,責任意識得到提高,工作作風更加創新,工作方法更加靈活,工作思路更加開闊;村民素質也有了明顯的提高,村里賭博沒有了,家庭、鄰里關系更加融洽了。2010年和2011年總結表彰,有44人被評為村莊道德模范,分別被授予“五好老人”、“好婆婆”“好媳婦”、“五好村民”等榮譽稱號;有12名少年兒童被授予未來之星,榮獲“五好少年”稱號。