壯族:壯鄉常搭山歌臺 唱著山歌等你來

2011-12-15 15:03:00 施曉亮 劉國棟 來源: 大眾網 我要評論

[提要] 壯族是我國少數民族中人口最多的一個民族,有將近2000萬人口,絕大多數遍布廣西壯族自治區。由于人多分布廣闊,很難說清廣西哪個地方的壯族最有代表性。從桂林的《印象.劉三姐》開始,我們就強烈感受到了這個被趙麗蓉稱之為“會唱歌的那個族”的壯族的魅力;到了劉三姐故里宜州,下枧河流域生活著的壯族,歌聲就是他們交流溝通的話,不唱不開口,鄉村的歌圩、城市的廣場,處處都是歌的海洋;而壯族文化的發祥地、壯族文字的發源地武鳴縣,對于壯族文化的保護、傳承和發展早就從娃娃抓起;最后我們去了壯族嘹歌的故鄉——百色市平果縣,更是感受到了壯鄉歌海“寧可三日不餐、不能一日無歌”的山歌文化。

9年前的照片,宜州彩調《說媒》。(施曉亮 攝)

9年前施曉亮采訪過的宜州采調大王如今帶著他的團隊已經成為桂林《印象劉三姐》團隊中的主力。(施曉亮 攝)

百色市平果縣大街上隨處可見的嘹歌對唱。(施曉亮 攝)

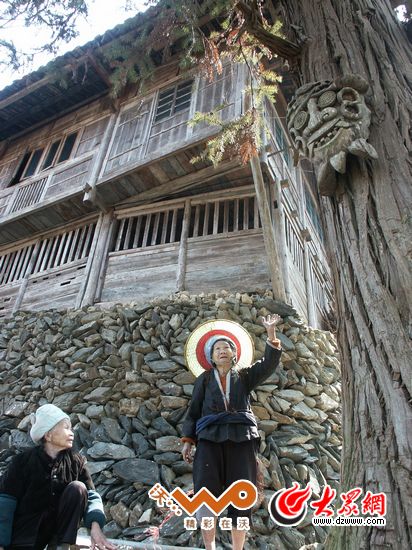

廣西龍勝各族自治縣龍脊梯田下的金竹壯寨,老人、老樹、老屋。(施曉亮 攝)

平果縣的歌王對唱。(施曉亮 攝)

如今宜州成歌海,都是三姐親口傳。小劉三姐在下枧河中的竹排上放歌(施曉亮 攝)

三姐故里旅游項目【對山歌】(韋炳華攝)

大眾網-聯通3G南寧12月8日訊(特派記者 劉國棟)壯族是我國少數民族中人口最多的一個民族,有將近2000萬人口,絕大多數遍布廣西壯族自治區。由于人多分布廣闊,很難說清廣西哪個地方的壯族最有代表性。從桂林的《印象.劉三姐》開始,我們就強烈感受到了這個被趙麗蓉稱之為“會唱歌的那個族”的壯族的魅力;到了劉三姐故里宜州,下枧河流域生活著的壯族,歌聲就是他們交流溝通的話,不唱不開口,鄉村的歌圩、城市的廣場,處處都是歌的海洋;而壯族文化的發祥地、壯族文字的發源地武鳴縣,對于壯族文化的保護、傳承和發展早就從娃娃抓起;最后我們去了壯族嘹歌的故鄉——百色市平果縣,更是感受到了壯鄉歌海“寧可三日不餐、不能一日無歌”的山歌文化。

此文所記錄的,僅僅是我們在三姐故鄉宜州所揀拾到的一些碎片。我們行色匆匆中所見到的,只不過是博大精深的壯族文化中的冰山一角。如果我們我們的走馬觀花能夠引起您對少數民族及其文化的關注,我們的行程也就有了些許意義。

“廣西歌王百來個,宜州歌王湊三桌”

車行宜州,風景如畫。山峰蜿蜒重疊,江流曲曲彎彎,一片紅色的朝霞,映現在山巒之間。順著清脆的流水,那竹筏上飄來了悠遠的歌聲:“唱山歌, 這邊唱來那邊和, 山歌好比春江水, 不怕灘險彎又多。”還未進壯鄉,其實就早已久聞壯歌。這首膾炙人口的歌曲,傳唱了50個年頭,唱遍了大江南北,也讓人記住了壯鄉歌仙“劉三姐”。

到宜州的第一天,我們照例要跟當地的宣傳部門進行聯絡溝通,讓人沒想到的是,見面聊過以后才知道,接待我們的市委宣傳部常務副部長覃湘敏,就是在九年前陪同我們領隊施曉亮一起下鄉采訪的人。說來也算是非常意外的巧合,多年老友相見覃湘敏提議必須要到下枧河邊把盞敘舊。

當地人常說,“到宜州,不能不去下枧河”,因為那里就是當年劉三姐唱歌、傳歌的重要活動場所。為了紀念這位傳說中的歌仙,也是為了擴大知名度,沿下枧河附近的這處十年前還叫做“下枧鄉”的村鎮,如今也更名為“劉三姐鄉”。

“我們十年前還想把宜州市更名為‘劉三姐市’,最后沒有實現,只有退而求其次,改了個‘劉三姐鄉’”,在下枧河邊一處幽靜的農家里坐定,覃湘敏和我們感嘆起來,現在一提劉三姐全國上下都知道,可以一提宜州卻沒有幾個知道的,“我們想盡可能的多借劉三姐的名,提高我們的知名度”。

一群人正在這里說著話,店家走了過來,說按照壯族的規矩家里來了遠方的貴客,必須要唱歌敬酒,說罷張口就唱了起來:

昨夜我家燈花開,

曉得今天有客來,

客來沒有好酒菜,

唱支山歌表心懷

聽過了歌,那可是要連飲三杯的,酒還沒喝完,卻聽著遠遠的河的另一岸有女子歌聲唱了起來,那歌聲似乎是在山里翠綠的竹林中,只聽著曲調聽不清詞,而那曲調又在水面上逛來逛去輕飄飄的,聽了耳朵有些癢心中卻開闊了許多。

店家聽了似乎有些不服氣,扔下喝酒的我們自顧自的走開,跑到一處高地等那邊的歌聲歇了,自己又高聲唱起來,如此一來一回一唱一和。

都說壯族是一個善歌的民族,而壯族人民世代居住的廣西更是“歌的海洋”和“劉三姐的故鄉”,之前還沒有真切的感受,這一來真是百聞不如一見。

“唱歌是需要土壤的”,一起吃飯的宜州市文化館館長何明瑞說,這位從事了四十年文藝工作的老藝人現在已經是省里市里歌王比賽必請的評委了,“要不,我們宜州也不可能出這么多歌王啊!”

人人皆會唱,水平有高低。人們把那些睿智詼諧、唱遍山鄉無敵手的民間歌手尊稱為“歌王”,“在對山歌時,歌王必須是見山唱山見水唱水,別人唱出了上闋,必須要在幾秒內對出下一闕”,這種歌王一般是在省級以上的山歌大賽上獲得一等獎或者特等獎的人。現在,廣西壯族自治區由區委宣傳部、文化廳命名的“廣西民歌王”有150多位,宜州就有20多位,因此民間有歌曰“廣西歌王百來個,宜州歌王湊三桌”。

就像何明瑞說的,唱歌是需要土壤的,之所以宜州能產生這么多歌王,跟這里的環境分不開。這里是“歌仙”劉三姐的故鄉,每個人從搖籃国产毛片久久久久久国产毛片_一本色道久久88综合日韩精品_无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌_亚洲欧美精品伊人久久

<blockquote id="lnez7"></blockquote>